Введение трехмерных моделей в научный и инженерный оборот открыло новую веху в способах представления информации. 3D-модели наглядны, просты для понимания и удобны для анализа. Развитие технологий в конце прошлого века сделало метод фотограмметрии одним из инструментов для создания моделей. Метод основан на анализе и сопоставлении множества изображений. В настоящее время по всему миру с помощью фотограмметрии выполняется самый широкий спектр научных и инженерных изысканий. Например, согласно данным International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, прошло не менее 11 научных симпозиумов по всему миру только за 2018 год, посвященных самым разнообразным исследованиям по этой и смежным тематикам.

Особое место фотограмметрия занимает в археологии. Относительная простота метода и легкость в использовании спровоцировали бурный рост работ и экспериментов в этой области, начиная от создания моделей небольших объектов, вроде каменных орудий или керамики, которые снимаются в лабораторных или студийных условиях, до создания моделей уникальной архитектуры, крупных археологических памятников и городов. Также метод понемногу проникает и в более труднодоступные полевые условия: например, съемка пещерного комплекса в джунглях Мексики.

Иногда фотограмметрию сравнивают с методом лазерного сканирования. В настоящее время вопрос «что же лучше и точнее?» носит дискуссионный характер. Однако, можно отметить, что при переходе к сложным полевым условиям, метод лазерного сканирования становится более требовательным к ресурсам, чем фотограмметрия.

В России метод фотограмметрии также набирает популярность, в том числе, и в археологии. В последнее время ведутся работы в полевых условиях с крупными площадными съемками. За рубежом большинство проектов могут быть ресурсоемкими (в смысле доступности энергетических, сетевых и людских ресурсов), большие же и труднодоступные области — это российская специфика. В связи с этим для нашей территории разработка методологии съемки объектов в условиях ограниченных ресурсов и гигантских необжитых пространств становится одной из первостепенных задач. Также можно заметить, что в силу универсальности метода фотограмметрии решение данной задачи выходит за пределы археологии и вполне применимо и в других науках, таких как этнография, геология, биология и прочие.

С точки зрения фотограмметрии, объекты дольменной культуры Кавказа почти идеальны для съемки. Основные маркеры культуры — дольмены. В основном это надземные сооружения, многие из которых имеют хорошую сохранность в сочетании с труднодоступным расположением, следствием чего является недостаточная изученность некоторых районов.

Дольменная культура Кавказа была выделена из майкопской культуры в середине прошлого века В.И. Марковиным и Л.И. Лавровым и относится к эпохе средней бронзы (2–4 тыс. до н.э.). Территория распространения культуры — лесистая северозападная часть Кавказских гор и предгорий. Большое разнообразие в типах сооружений и множество необычных культовых и технологических элементов накладывают на метод ряд требований. В частности, особое внимание должно быть уделено деталям, которые могут вызвать трудности интерпретации.

В данной работе мы представляем накопленный за два полевых сезона опыт по разработке методологии съемки и результаты обработки полученных моделей.

Верховья долины реки Пшенахо заинтересовали нас дольменной группой, в которой три малоизученных и практически целых сооружения стоят в едином кургане. При планировании съемки они рассматривались как удачный объект для создания общей модели группы. А дольменные группы хребта Мезецу характерны уникальной концентрацией в них нестандартных технических решений и культовых особенностей. Регион в разное время исследовали М.К. Тешев, В.И. Марковин, А.И. Шамотульский, Н.В. Кондряков, М.И. Кудин, С.В. Валганов, А.В. Баранюк, но в силу сложной местности он остается слабо изученным. Подтверждением может служить найденный нами в процессе оптимизации пути на очередную группу целый одиночный дольмен (рис. 1д), аналогов которому почти не оказалось в дольменной культуре Кавказа.

- Методология работ

- Группа под скалами Рыбалко

- Группа Кокукай

- Группа Кокай

- Группа Пхабгучел

- Группа Спунетам

- К обсуждению

Методология работ

До экспедиций был поставлен ряд экспериментов, которые помогли определиться в стратегии и общих аспектах съемки. Эксперименты и работа происходили в программе Agisoft PhotoScan с версиями, начиная с 1.2.0 до 1.5.0 (последняя версия в настоящее время уже носит название Agisoft Metashape). Общая философия программы мало чем отличается от большинства похожих продуктов для фотограмметрии. Создание модели разделяется на ряд задач, которые выполняются либо на персональном компьютере, либо посредством тех или иных технологий с помощью связанных по сети компьютеров (кластеров), либо удаленно. Задачи разделяются на выравнивание фотографий, построение плотного облака, создание полигональной модели, создание текстур. Далее идут более специфичные и особые задачи.

Первичное выравнивание фотографий является ключевым аспектом к созданию высокоточной модели. Поэтому много внимания уделяется качеству кадра. Работа программы происходит по принципу поиска и сопоставления общих точек на двух и более фотографиях. Следовательно, чем на большем количестве снимков видна условная точка, тем точнее она будет позиционироваться в пространстве. Отсюда легко выстраиваются общие принципы съемки, которые обычно и присутствуют в рекомендациях. Каждая условная точка объекта должна быть сфотографирована не менее, чем с трех ракурсов. От типа объектива зависит форма перспективы и, следовательно, различается расчет геометрии и ошибки. Поэтому же фотоаппарат необходимо ставить перпендикулярно к снимаемой поверхности. Сам объект должен быть хорошо освещен, чтобы получался качественный детализированный кадр. В процессе фотографирования нежелательно менять взаимное расположение предметов. Запрещено использование вспышки и обработка фото в редакторах.

Не каждый объект подходит для создания модели. Опираясь на вышесказанное, общие рекомендации разработчиков и поставленные нами эксперименты, можно вывести следующие правила: для моделирования плохо подходят полупрозрачные, прозрачные, бликующие, светящиеся, слишком темные или засвеченные поверхности. Другими словами, любой объект или поверхность, у которых с двух соседних ракурсов невозможно найти общие точки. Объекты, которые в силу условий освещения или строения не имеют четких контрастных черт, также плохо поддаются оцифровке.

Стоит отметить, что, следуя этим рекомендациям, фотограмметрическая съемка не имеет почти ничего общего с обычной художественной или предметной съемкой. Обычно фотограф работает над эстетической частью образа. Съемка же для фотограмметрии является фактически сканированием объекта с помощью фотоаппарата. Соответственно, чем крупнее перспективный масштаб, чем лучше освещение, чем четче границы, тем лучше. Однако даже начинающие фотографы уже имеют некоторые привычки, приводящие к ошибкам в съемке. Например, изменение фокусного расстояния. Для съемки рекомендуется использовать статическое фокусное расстояние (если речь идет об объективе с переменным фокусом), что не всегда удается выдерживать при многочасовой работе, потому что каждое новое фокусное расстояние в проекте будет калиброваться, соответственно, это приведет к дополнительным ошибкам.

Работы происходили в горной местности в густом широколиственном лесу. Деревья вырастают здесь высотой до 30–40 метров и, как правило, сопровождаются мелким густым подлеском высотой до 6–7 метров. Для съемки использовался Nikon D5100 и в следующей экспедиции Canon EOS 1100D, оба фотоаппарата были с родными (китовыми) объективами 18–55 мм.

Первые опыты по съемке производились на уникальном комплексе хорошо сохранившихся, компактно стоящих дольменов. Тут были опробованы общие методы, и поставлен ряд экспериментов. В последующем была подобрана серия уникальных дольменных групп с необычными техническими и культовыми особенностями. Из них для съемки выбиралось то сооружение, которое отвечало нескольким параметрам: сохранность, уникальность, сложность расчистки и длительность предполагаемой съемки в зависимости от располагаемого времени. Поэтому не все интересные объекты попали в работу.

Съемка объектов в рамках задачи сильно зависит от погоды, т.к. последняя влияет на освещенность объекта. В общем виде можно сказать, что, с точки зрения освещения, для фотограмметрии в полевых условиях почти не бывает идеальных моментов. В летний период по объектам перемещаются солнечные пятна и тени, а листва на заднем фоне создает большое количество шума в модели. Эта же листва в другой момент может поглощать свет, и на рабочей площадке становится темно, что принуждает использовать дополнительные средства. Неожиданным обстоятельством стал тот факт, что в ясную погоду в период с поздней осени по весну также возникают трудности, но уже из-за отсутствия листвы – объект попросту зашумлен множеством теней от деревьев, и значительно укорочено рабочее время для съемки во время сумерек (которое активно использовалось нами в полевой работе).

Освещенность, таким образом, сильно влияет на сборку модели. Засвеченные, темные, смазанные участки фотографий будут создавать искажения или дополнительные несуществующие поверхности в модели, усложняя и увеличивая расчет.

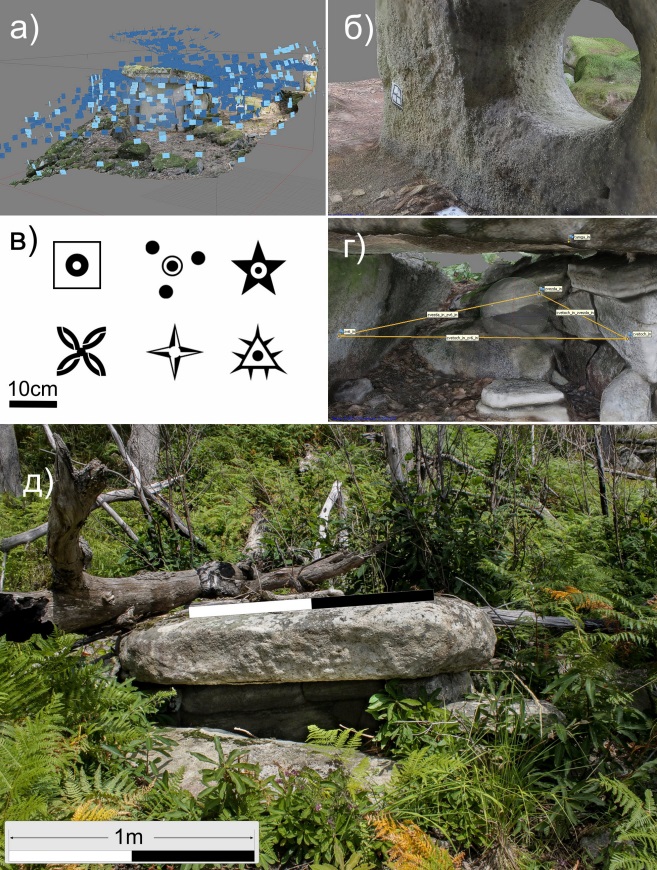

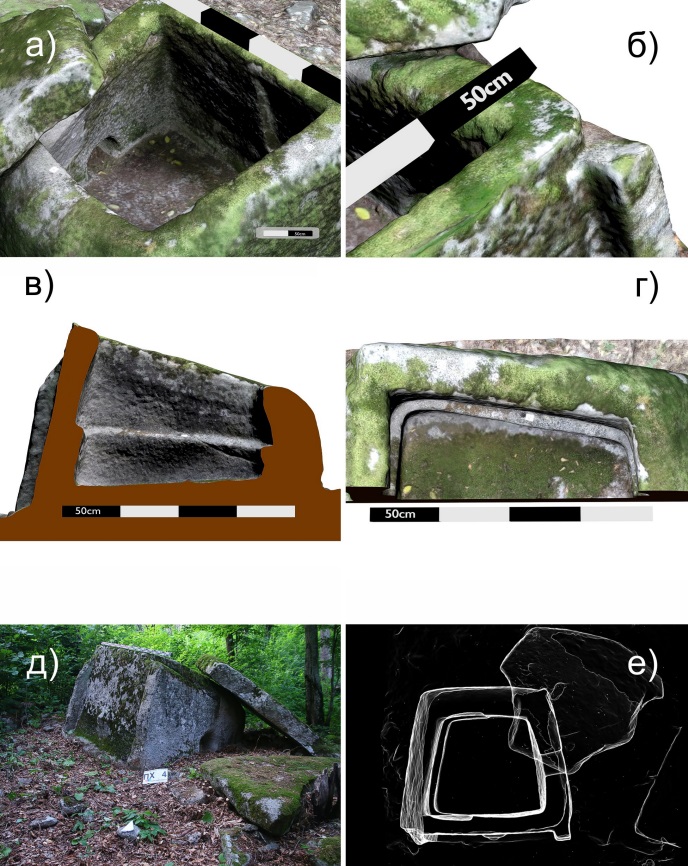

Перед описанием самой методологии необходимо раскрыть еще один ключевой аспект съемки, а именно работу со специальными бумажными метками (марками). В программном обеспечении имеется возможность выставить виртуальный маркер на фотографию, это разработано для облегчения процесса выравнивания. Суть его заключается в том, что между одинаковыми точками на разных ракурсах создается связь, которая в зависимости от разных факторов будет интерпретирована как «ошибочная» или как «верная». Так вот, с помощью маркера такой связи вручную будет присвоен статус «верная». Таким образом пользователь и помогает программе выставить фотографии (рис. 1а). В зависимости от ситуаций виртуальные маркеры работают как в положительную, так и в отрицательную стороны.

Естественным продолжением работы с такими виртуальными маркерами в проектах стало использование специальных бумажных меток (марок), которые располагаются в реальности в пределах сцены, и которые было бы удобно искать на фотографиях. От Agisoft PhotoScan (Metashape) имеется готовое решение: метки с заданными параметрами возможно распечатать и разместить в пределах сцены, после чего автоматика должна значительно упростить процесс выравнивания. Однако, исходя из предполагаемых трудных полевых условий и нескольких неудачных экспериментов, проведенных вне экспедиций, возникли сомнения в использовании готового решения.

Рисунок 1. (а) выровненные фотографии вокруг дольмена №1 группы Кокукай; (б) метки внутри модели дольмеа №2 группы под скалами Рыбалко; (в) примеры меток с дополнительно акцентированными центрами; (г) маркеры в модели составного дольмена группы Спунетам, соединенные масштабными линейками; (д) составной дольмен, найденный при разведке пути.

Были разработаны собственные метки из удобных символов геодезических и геологических специализированных шрифтов. Выбирались симметричные символы, к которым добавлялись центры в виде круга (рис. 1в, на рис. 1б изображены метки на готовой модели дольмена). Теперь же, разместив в пределах сцены уникальную метку в какую-то часть объекта, независимо от ракурса, было легко определить, с какого места была сделана фотография из массива. Вместе с уникальными метками мы получили еще и уникальные названия маркеров, что сильно упростило работу по их расстановке и созданию масштабных линеек (рис. 1г). Масштабные линейки создаются на основе измеренного расстояния между двух меток. Измерения на объектах проводились цифровым лазерным дальномером Bosh.

Фотографирование одного сооружения происходило, как правило, целый день. Иногда к объектам делался радиальный выход изза невозможности разбить поблизости лагерь. В таких случаях съемка велась несколько часов, и план съемки продумывался с упреждением на возможные трудности, в зависимости от условий.

Съемка велась по следующей методологии. Сначала происходила расчистка территории и сооружения. Площадь расчистки была равна границам кургана (так как сооружение и курган рассматривались как комплекс). Следом на объекты расклеивались специальные метки (10–25 шт. на объект). На каждом сооружении проводилось от 3 до 6 измерений между разными метками, несколько из этих измерений делались насколько возможно ортогональными по отношению друг к другу. Ортогональность для масштабных линеек была введена для получения информации об ошибке параметров объекта.

У сооружений всегда есть места, в которые никогда не попадает естественный свет. Для съемки таких мест использовалось рассеянное освещение. Для подсветки был взят 20- диодный прожектор Solar-EP20 и небольшой фонарь с накладками тонкого поролона. Фотограф выставлял кадр и подсказывал помощнику, куда направить свет. Задача для работы с подсветкой — добиться эффекта равномерного освещения для всех ракурсов.

План съемки за время двух экспедиций претерпел ряд изменений. Основные изменения коснулись последовательности кадров и работы с естественным освещением. Если в начале съемка велась по принципу «одна позиция — один снимок», а ясная погода использовалась для съемки темных мест объекта, то в последующем принцип сменился на «одна позиция — несколько снимков разной высоты (от земли, с колен, от груди и на вытянутых вверх руках)», а во время ясной погоды съемка прерывалась (если это не радиальный выход). Это позволило избавить процесс от некоторой хаотичности, уменьшить количество ошибок и разделить работу на две части. Первая часть — съемка общих планов, кургана, обломков породы в пределах сцены и внешних деталей сооружения (отверстие, барельефы, ложные пробки и прочее). Вторая часть — съемка камеры сооружения и ее деталей (отверстие, пазы и т.д.). Съемка камеры велась по методу работы с помещениями, прописанному в общих рекомендациях. Значимым технологическим и культовым элементам уделялось отдельное внимание.

Рассмотрим теперь несколько экспериментов. Во время первых опытов одна из задач заключалась в том, что необходимо было каким-то образом свести к минимуму проблему совмещения освещенных внешних и темных внутренних деталей объекта. С этой целью метки расставлялись таким образом, чтобы при фотографировании их было видно на внешней стороне и в камере дольмена одновременно (рис. 1б). Также часть снимков была посвящена переходу из внешнего окружения внутрь объекта и обратно. Таким образом, задача была решена успешно.

На одном из сооружений экспериментировали с созданием искусственной тени в ясную погоду, но это себя не оправдало из-за сопоставимых размеров объектов и всегда присутствующего заднего фона с движущимися тенями. В целом работа с искусственной тенью усложняет съемку в несколько раз, т.к. в пределах сцены задействуется большее количество людей и предметов, которые не должны попадать в кадр. При сконцентрированной многочасовой работе возрастает вероятность случайных, трудноуловимых ошибок.

Растительность на объекте напрямую влияет на качество модели. От идеи полной расчистки отказались. Объекты только проверялись на наличие каких-то скрытых под мхом культовых или технических особенностей. Однако возникшие проблемы при обработке заросших сооружений заставили внимательнее относиться к разного рода мелкой растительности: в одном случае она могла выступать в качестве неплохих ориентиров для выравнивания фотографий, а в другом – быть полной противоположностью и приводить к вскипанию поверхности, расхождениям и искажениям. Решением стала стрижка растительности на сооружениях. Таким образом, срезалось все, что свисало с перекрытий, стен, накопилось в углах или было слишком объемным.

Сборка всех моделей, кроме модели группы, велась на компьютере Intel CORE i5, 16Gb ОЗУ, GIGABYTE GeForce GTX 750 Ti. Компьютерное оборудование для создания модели группы было собрано на базе кафедры общей и прикладной геофизики в государственном университете «Дубна». Для обработки модели группы сооружений в общем кургане был собран кластер из 10 машин (Intel CORE i5, 8Gb ОЗУ, Intel® HD Graphics 4600 2Gb). В последующем также был задействован стационарный компьютер с параметрами Intel CORE i5, 16Gb ОЗУ, GeForce GTX TITAN 14Gb. Обработка моделей, подготовка сечений, освещение, иллюстрации особенностей объектов проводились в программе Blender. Виды в режиме x-ray были подготовлены в MeshLab.

Группа под скалами Рыбалко

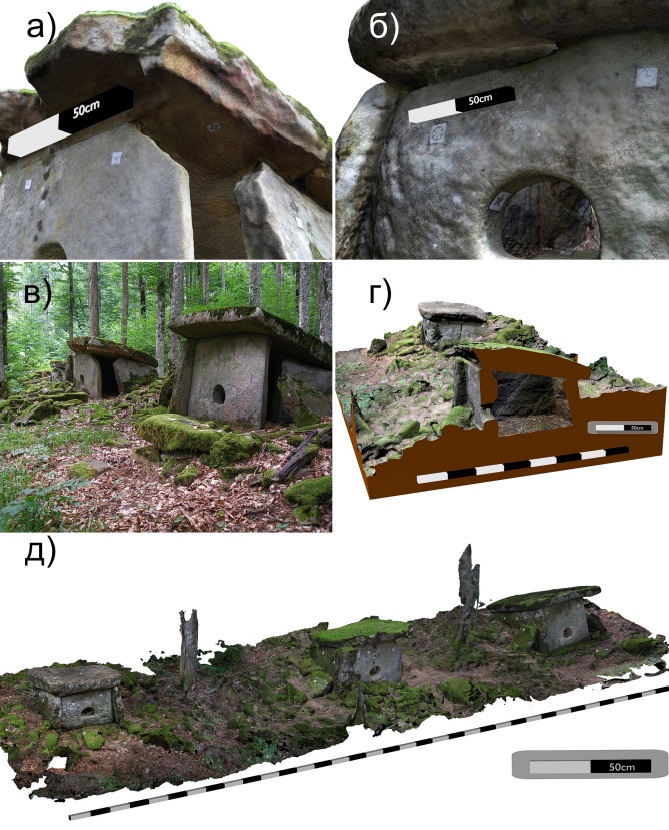

Группа расположена на правом берегу реки Пшенахо под вершиной Кашина на высоте 780 метров примерно в 11 километрах к юго-востоку от поселка Анастасиевка (южный склон Главного Кавказкого хребта). В группе семь сооружений самого распространенного на Кавказе типа — плиточного. Пять сооружений стоят в ряд в одном общем кургане, три из них целые. Один разрушенный дольмен располагается выше по склону от общего кургана и один разрушенный ниже. Существует некоторая путаница в археологических данных, поэтому объекты иногда носят названия «Псынако» с разными индексами. Для съемки были выбраны три уцелевших объекта, стоящих компактно в одном кургане, что само по себе является большой редкостью (сооружения 2, 3, 4 на рис. 2). Расстояние между этими сооружениями не превышает пяти метров.

У выбранных для съемки объектов наличествуют интересные особенности. У дольмена № 3 в нижней юго-восточной угловой части перекрытия сохранилось вытесанное продолжение боковой и фасадной плит (рис. 2а).

У дольмена № 4 вытесана специальная щель между фасадом и перекрытием (рис. 2б). Нечто аналогичное последнему наблюдалось нами во время работы с малоизученной дольменной группой Псегеф 1041, расположенной на высокогорном плато под вершиной Псегеф, а также в небольшой группе Каримет-Имеш. Под аналогом понимается дополнительное отверстие, не предусмотренное устоявшейся конструкцией, которое выбивается из канонов устройства дольменов. Возможно, эти элементы возникли в более позднее время и к дольменной культуре Кавказа уже не принадлежат.

Ориентируясь на границу кургана, в котором стоят объекты, была расчищена территория площадью около 110 м2 . Расчистка длилась около 42 человеко-часов. Был удален мелкий кустарник, выполота ежевика, разобраны и распилены завалы из крупных упавших деревьев. Верхняя часть перекрытия дольмена № 4 в качестве эксперимента была полностью очищена от листвы и мха и в дальнейшем водой была смыта скопившаяся на перекрытии земля. Предположение, что обработка такого объекта будет проще, чем обработка объектов со мхом, в последующем оказалось верным.

Съемка проходила поэтапно в течение пяти дней от дольмена № 2 к дольмену № 3 и следом к № 4. Во время ясной погоды съемка перемещалась в камеры сооружений, т.к. туда попадало больше света. У дольменов № 2 и 3 проломаны северные боковые стены, у дольмена № 4 упала задняя стенка. Поэтому свет проникал туда не только через отверстие. Самые затененные места объектов подсвечивались рассеянным светом или использовался брекетинг. (При сборке моделей брекетинг использовать не удалось, т.к. редакторы меняли дисторсию фотографии после сборки снимка).

Перед началом работ с проектом группы модели дольменов были собраны отдельно друг от друга для того, чтобы посмотреть общую сходимость. Рендер объектов происходил в среднем качестве (высокое на стадии выравнивания фотографий), среднее количество полигонов — 1,2 миллиона. Суммарное время работ — порядка 330 часов (около двух недель). Результаты работ по этим сооружениям были освещены в докладе на конференции в Дубне. Особенности работы с отдельными сооружениями в целом совпадают с особенностями работы с группой, поэтому они обобщены ниже.

Проект группы получился из 1746 снимков, 170 фотографий были отсеяны, на рис. 2 показаны группа и ее модель. Подавляющее большинство отсеянных фотографий – это ракурсы, сделанные с близкого расстояния (около полуметра и меньше). Вообще, в проекте много кадров с ближним ракурсом, которые программа без проблем позиционировала. Отброшенные же фотографии здесь можно условно разделить на несколько групп. Первая группа (самая многочисленная) — это ракурсы, сделанные под слишком большим углом к поверхности. Часто бывает так, что точек пересечения с такими фото много (до 1500), а ракурс все равно не позиционируется. Эти фотографии при наличии каких-то ярких деталей получалось успешно позиционировать вручную. Вторая группа — это ракурсы, снятые против света. Сюда попали фотографии, сделанные в темной камере дольмена в сторону отверстия или пролома, и фотографии, сделанные снизу вверх с ракурсом на нижнюю поверхность перекрытия против светлого неба — на этих фотографиях просто слишком темно. Третья группа фотографий — это засвеченные снимки. Такие фото пришлось убирать из проекта. Они позиционировались без проблем, но создавали внутри объекта не существующие в реальности поверхности. Последняя группа (самая малочисленная) — это фотографии земли в камерах дольменов. В общем виде в дольмене всегда что-то лежит: листья, ветки, щебень и прочее. В нашем случае камеры дольменов были завалены листьями. За время съемки почти невозможно сделать так, чтобы не изменить положения этих предметов, т.к. в камере довольно тесно для фотографа со штативом или с помощником.

Много трудностей возникло с наклеенными на объект метками. Съемка планировалась длительной, поэтому метки расставлялись на объекты поэтапно и непосредственно перед съемкой. Это было обусловлено двумя факторами: первый — непредсказуемость погоды, второй — довольно влажный микроклимат. То есть, если расклеить метки на всю группу разом, в ближайшее время может измениться влажность, и часть меток просто слетит. Упавшие метки в таком случае могут испортить всю съемку, т.к. точно в то же место их уже будет не поставить. Сооружения находятся довольно близко друг к другу и, снимая один объект, невозможно не заснять соседний. Следовательно, на этапе сведения объектов друг с другом в группу, вероятность ошибки будет выше, т.к. количество слетевших меток неконтролируемо будет снижать качество съемки. Расклеивая же метки поэтапно, легче контролировать процесс съемки.

От части созданных линеек пришлось отказаться, так как некоторое количество меток слетело. Итог работы с метками: из 47 меток, расклеенных на группу, было использовано 16 в качестве маркеров для выравнивания, и осталось 5 из 16 масштабных линеек.

Во время создания моделей трудности вызвал мох, который занимал значительные площади перекрытий сооружений № 2 и 3. Он пышный, достаточно однородный, без контрастных границ и скрывает геометрию сооружения. Это приводит к ошибкам геометрии в виде закипания поверхности, «паутины» в углах, «слипания» соседних деталей объектов и прочих ненужных артефактов. Дефектные точки в плотном облаке были удалены вручную, но это помогло лишь частично. Только обработка дольмена № 4 на этом этапе прошла без особых трудностей, т.к. во время расчистки весь мох с перекрытия был удален. Однако в местах, где мох занимал незначительную площадь и вырос не таким пышным, например, на контрфорсах дольменов или боковых стенах сооружений, его наличие не было настолько значимым. В некоторых случаях мелкие полосы мха или даже пятна лишайника создавали контрастные границы на поверхности. Это использовалось как ориентиры для выставления вручную дополнительных маркеров для позиционирования фотографий и облегчало работу.

Трудности обработки были предсказуемы. Поэтому делалось заведомо избыточное количество снимков, а также большое количество маркеров и измерений. Работа с проектом группы на компьютере заняла около 340 часов (в районе 2 недель). Суммарный рендер финальной модели занял 90 часов. Количество кадров перекрытия — более 9 на каждый узел модели.

Рисунок 2. Модель части группы под скалами Рыбалко (долина Пшенахо): (а) вытесанное продолжение плит в основании перекрытия дольмена №3; (б) элемент неясного назначения в фасадной плите дольмена №4; (в) фотография группы, ракурc с северо-востока на дольмен №2; (г) сечение общего вала курганной кладки по дольмену №3; (д) общая модель трех сохранившихся сооружений группы в общем кургане.

Группа Кокукай

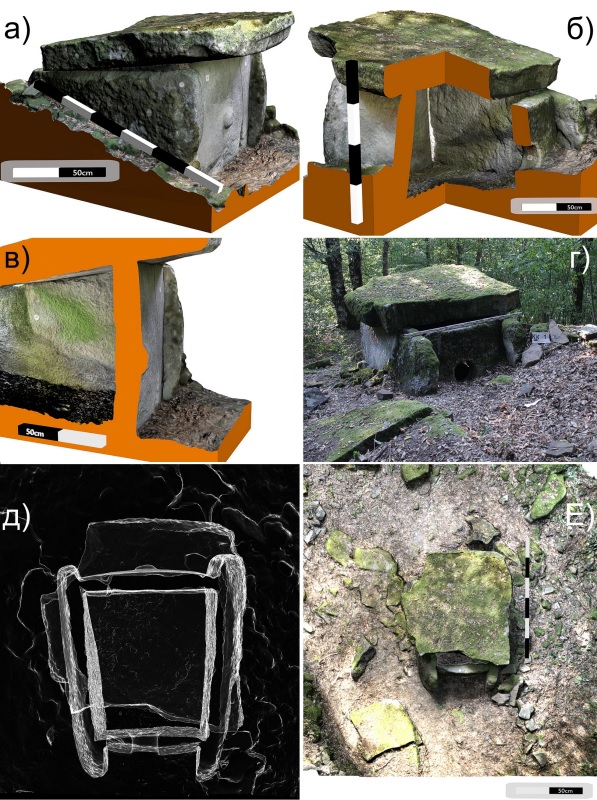

Группа Кокукай расположена в 3 км к востоку от поселка М. Псеушхо на западном склоне хребта Бзеульс. В группе три плиточных дольмена разной степени сохранности. Целое сооружение № 1 относится к типу ложнопортальных плиточных дольменов, которые очень редко встречаются в дольменной культуре Кавказа. Дольмен № 2 сильно перекошен, опрокинута задняя и фасадная стенки. Дольмен № 3 разрушен.

Сохранившийся дольмен № 1 (рис. 3) был выбран в качестве объекта для съемки. Сооружение располагается на небольшом отроге, заканчивающемся естественным возвышением около трех метров высотой. Интересен объект следующими деталями: отверстие находится в восточной задней стенке, на фасадной западной плите хорошо сохранилась ложная пробка. Также в западной части перекрытия, в торце, вытесан паз. Кроме того, объект в отличном состоянии, не считая пролома в крыше, трещины в ложном фасаде, обломанных углов перекрытия и плиты, вышедшей из паза.

Для расчистки была выбрана территория около двух-трех метров от дольмена. Сюда вошел курган, крупные обломки сооружения и неясные части конструкции, которые могут принадлежать как дольмену, так и кургану (рис. 3е). Сильных зарослей не было, расчистка происходила стандартно и быстро: уборка упавших мелких деревьев и выпалывание зарослей ежевики. Работа заняла 4–5 человекочасов. Для съемки были на месте нарисованы, а затем расклеены на объект метки в количестве 9 штук. Между наклеенными метками были измерены три расстояния: одно в камере дольмена между боковой и фасадной стеной, одно между метками на фасадной стене и одно между метками на боковой южной стене.

Съемка продолжалась около 1,5 часов. Процесс съемки проходил при переменной солнечной погоде. Переменная облачность — не самое удачное время для съемки в лесу, но удаленность базового лагеря и особенности маршрута не позволили нам выбирать погоду. Позднее, в процессе создания текстуры, были удалены фотографии с солнечными пятнами, но дефекты все равно можно наблюдать в камере модели сооружения.

За время съемки было сделано 1144 фотографии, в обработку попали 1127 снимков. Программой были отсеяны снимки с очень близкими ракурсами, фотографии с бликами от солнца и нечеткие фотографии, так же как и несколько фотографий, сделанных снизу вверх на нижнюю часть перекрытия. Особенность съемки — темная камера дольмена. Объект хорошо сохранился, поэтому свет попадает внутрь только через пролом в перекрытии. Отверстие довольно близко к земле и направлено в склон, поэтому существенно не добавляет освещения.

Обработка заняла около 70 часов, рендер финальной модели — 30 часов при средних настройках. В результате получилась модель в 7 233 339 полигонов. Взаимное перекрытие — более девяти снимков для каждого узла модели. Интересная деталь: стены объекта выпуклые, поэтому расстояния между метками измерялись не вдоль поверхности, а с некоторым выносом. Дальномер позволяет выносить точку отсчета. Поэтому в финальной модели масштабные линейки располагаются не вдоль поверхностей, а внутри стен.

На рис. 3 изображен дольмен и его модель. Стены дольмена выпуклой формы, что хорошо видно на рис. 3д в режиме x-ray, и толщиной порядка 35 см. Перекрытие чуть массивнее, порядка 40 см толщиной. Хорошо сохранилась ложная пробка, изображенная на рис. 3а, в, и диаметром порядка 25 см. Со стороны камеры фасадная стена гладкая. Овальное отверстие в восточной задней стене значительно шире ложной пробки в районе 37 на 32 см и находится несколько ниже и южнее ложной пробки. Паз неясного назначения в торцевой части проходит от северной части перекрытия к южной под некоторым углом, глубина в районе 4 см. Интересен общий план (рис. 3е), т.к. в полевых условиях почти не бывает возможности наблюдать дольмен в подобных ракурсах.

Группа Кокай

Группа Кокай расположена в 3,7 км к северу от поселка Б. Псеушхо на югозападных склонах хребта Мезецу. В группе пять дольменов, три из которых плиточные и два корытообразных. Плиточные сооружения сильно разрушены, один корытообразный без перекрытия, а у второго разбита боковая стена и часть перекрытия. Объекты группы имеют множество интересных деталей, таких как вытесанное желобообразное углубление, проходящее через всю крышу одного из плиточных дольменов или вытесанное прямоугольное углубление (похожее на корыто) под отверстием в крупном корытообразном дольмене. Также на группе имеются необычные места с выложенными по кругу необработанными камнями. Возможно, это остатки домов или других построек.

Рисунок 3. Модель дольмена №3, группа Кокукай: (а) вид с севера на ложный фасад (курган обрезан по краям модели сооружения); (б) сечение со стороны истинного фасада; (в) сечение по ложной пробке; (г) фотография сооружения с юго-востока; (д) вид сверху в режиме x-ray, демонстрирующий трапециевидную форму камеры; (е) общий вид модели сверху, включающий обломки вокруг сооружения.

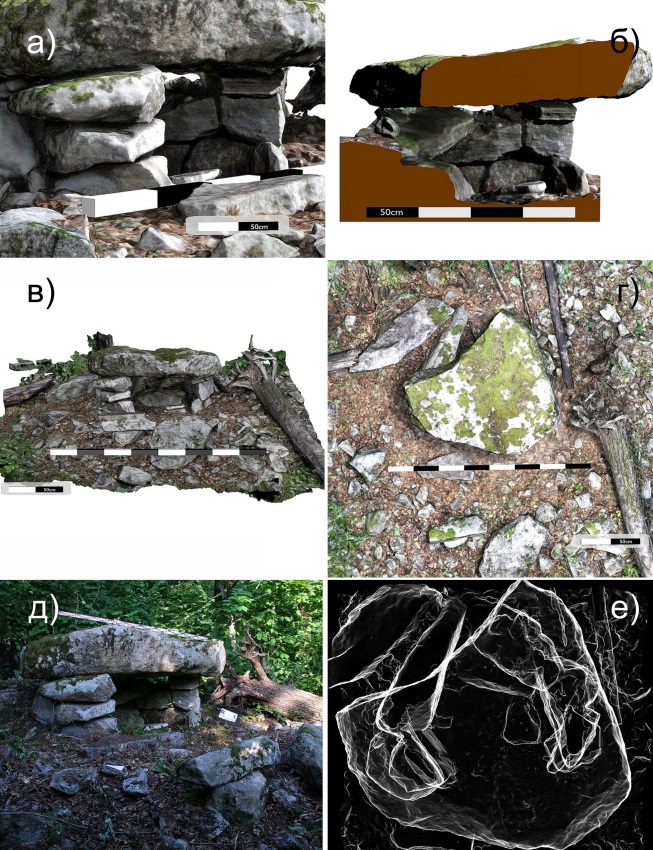

Для съемки был выбран ложнопортальный корытообразный дольмен № 3 (рис. 4), обладающий рядом интересных особенностей. Отверстие находится в боковой стене, что для ложнопортальных дольменов большая редкость. В камере хорошо сохранился выступ для сооружения полки (рис. 4в). На Кавказе известно всего пять дольменов с полками, три из них расположены на хребте Мезецу. Еще одной очень необычной деталью является исполнение перекрытия. Дольменостроители позаботились о сохранности данного сооружения, усилив всю конструкцию к природным воздействиям. На нижней части перекрытия вытесано ребро жесткости коробчатого сечения (рис. 4а), точно соответствующее стенам камеры дольмена.

Всего известно еще два варианта решения задачи по усилению крыши, и оба находятся на хребте Мезецу.

Для расчистки была выбрана территория около 3–4 м от сооружения, сюда вошли курган и обломки сооружения. Учитывая проблемы прошлых работ, это сооружение стало первым, на котором был подстрижен мох. Работа по расчистке заняла 10–12 человекочасов. Непосредственно перед съемкой на объект были расклеены метки в количестве 11 штук и снято 4 контрольных замера между ними. Измерены расстояния на фасадной плите, между фасадом и перекрытием, а также в камере, на боковой плите, между боковой и задней плитой.

Съемка продолжалась 6 часов в первый день и около часа во второй день. Так как базовый лагерь находился фактически на группе, была возможность выбирать освещение объекта, поэтому в съемке делались паузы. Было сделано 990 фотографий, около 160 из них оказались не резкими. Стандартно для такой съемки плохо получились кадры внутри камеры, несмотря на то, что отсутствует одна из стен. Также проблемы возникали с фотографированием нижней части перекрытия (позиция против света). Особенность съемки — фотографирование сложной рельефной поверхности (выступа) в камере объекта. Выступ для сооружения полки довольно низко находится над уровнем земли (рис. 4а, в). Под ним слишком мало места, чтобы поместить туда аппаратуру, поэтому процесс съемки сильно замедляется из-за выбора более удачной позиции и расстановки рассеивающей подсветки. Кроме того, само наличие фотографа уменьшает количество света в камере.

Обработка данных заняла около 80–90 часов, суммарный рендер финальной модели – 60 часов. В итоге, для построения модели было использовано 980 из 990 снимков. Из 11 меток, поставленных на объект, 9 были использованы в качестве маркеров в программе (8 маркеров — 4 контрольных расстояния, средняя длина линейки 1,0243 м, и 1 маркер — метка в отверстии). Работа проходила в стандартном режиме, со средним и высоким параметрами рендера на различных этапах. На выходе получилась модель с количеством полигонов: 5 654 064. Количество кадров перекрытия составило более 9 на каждый узел модели.

Результат получился лучше, чем ожидалось, т.к. из-за некоторых проблем с объективом целые серии фотографий оказались слегка размыты. На рис. 4 дольмен и его модель. Овальное отверстие диаметрами 30 и 40 см с внешней стороны утоплено в курган, толщина стен в районе 20 см (рис. 4б). С фасадной стороны видны сохранившиеся элементы имитации портала, в данном случае — ложного (рис. 4г). Также в нижней части перекрытия видно ребро жесткости высотой около 20 см (рис. 4г, д), по толщине совпадающее с толщиной стен дольмена, что наблюдается на виде сверху в режиме x-ray (рис. 4е). Рельеф нижней внешней южной части перекрытия в виде выпуклых полос (рис. 4г) — это результат выветривания туфопесчаника. Такие же полосы наблюдались и на верхней части крыши, перекрытие при перегрузке треснуло именно в таком месте, т.к. косые линии на вертикальной части ребра жесткости совпадают с общей направленностью разлома перекрытия. Это позволяет отнести данный элемент (полосы) к характеристике породы, отделяя его от культовых или технологических элементов конструкции. Также в модели, в камере дольмена, можно наблюдать хорошо сохранившийся паз для сооружения полки (рис. 4в). Конструкция полки не до конца понятна.

Рисунок 4. Модель дольмена № 3, группа Кокай: (а) вид с северо-запада, в основании перекрытия можно наблюдать ребро жесткости коробчатого сечения в продольном разрезе; (б) вид со стороны истинного фасада; (в) сечение, демонстрирующее паз для сооружения полки; (г) вид с юго-запада на ложный портал, показывающий результат выветривания породы (туфопесчаник), слагающей перекрытие; (д) фотография сооружения с юга; (е) вид сверху в режиме x-ray.

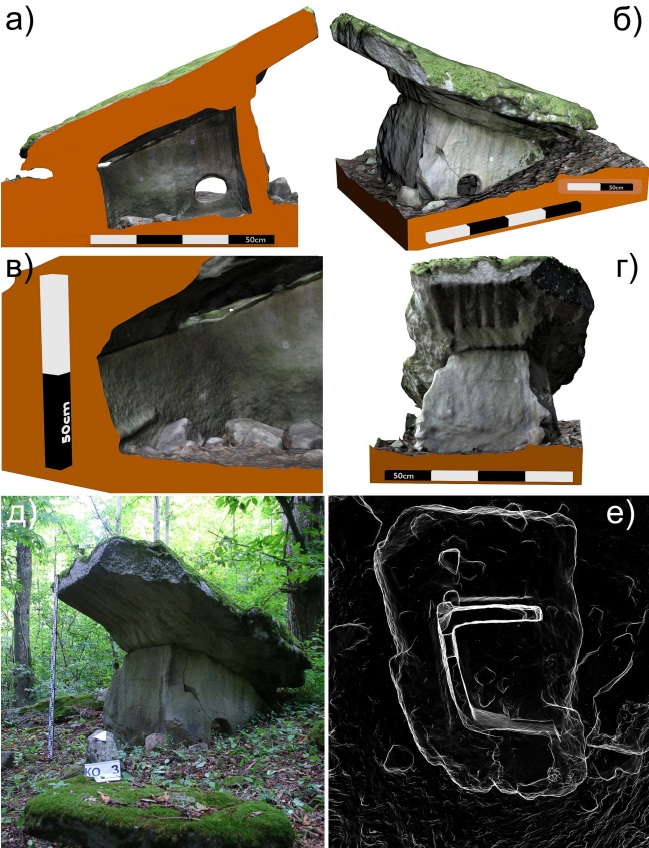

Группа Пхабгучел

Группа Пхабгучел находится на высоте около 550 м примерно в 3,5 км на северовосток от поселка Б. Псеушхо и насчитывает двенадцать дольменов. Одно сооружение из них корытообразное, одно наполовину корытообразное и наполовину плиточное, остальные сооружения плиточные. Группа богата разными уникальными техническими и культовыми особенностями. Здесь у сооружений есть выпуклые полусферы, паз для сооружения полки, в разной степени сохранились приставные галереи. А также целая серия разнообразных элементов, трудно поддающихся объяснению. Ко всему прочему, часть группы пострадала от когда-то сошедшего оползня, поэтому несколько объектов засыпано.

Для съемки был выбран ложнопортальный корытообразный дольмен № 6 (рис. 5). Объект имеет ряд интересных особенностей. Хорошо сохранился ложный портал с имитацией плит и ложной пробкой (рис. 5д, е). Отверстие находится в боковой восточной стене. Задняя северная стенка имеет специальный скос для облегчения сборки конструкции. В камере дольмена вытесан крупный паз для сооружения полки, он ярко выражен (рис. 5в, г). Паз начинается на задней северной стене, проходит через всю западную стену и заканчивается на южной части. В дольменной культуре Кавказа известно всего пять дольменов с полками, это одно из этих сооружений. Также у этого дольмена есть странный конструктивный элемент, возможно, под приставную галерею, что не характерно для корытообразных дольменов. Элемент можно рассмотреть на верхней части восточной стены (рис. 5б). Вытесанный угол явным образом не нес нагрузку от перекрытия. Кроме того, возле сооружения есть обработанный блок, который из-за отличия в толщине не является частью сдвинутого и разбитого перекрытия. Крупный расплывшийся курган по краям был укреплен необработанными обломками породы, которые теперь просто лежат на его границах. Кольцо из обломков породы не замкнуто, т.е. камни лежат с южной и юго-восточной сторон.

Для расчистки была выбрана территория около 3–4 м от объекта. Помимо дольмена она включала в себя обломок перекрытия и обработанный блок. Работы по расчистке заняли около 15 человеко-часов. Были распилены и убраны крупные, упавшие, полусгоревшие деревья (в прошлом тут был низовой пожар), удален мелкий кустарник, выполота ежевика, подстрижен мох. На объекте были расклеены метки в количестве 15 шт., и измерены два контрольных расстояния.

Лагерь располагался неподалеку от группы, что позволило выбирать лучшие моменты для съемки. Было сделано 950 фотографий, в обработку попало 926 снимков. Программой были отсеяны сильно размытые кадры и кадры, у которых был слишком близкий ракурс (около полуметра до объекта). Проблемы возникли только с фотографированием небольшого затененного пространства под упавшей крышей, т.к. не везде под ней помещался фотоаппарат.

Обработка этого дольмена заняла около 170 часов, рендер финальной версии модели в общей сумме занял 80 часов. Финальная модель состоит из 1 431 891 полигона. Количество снимков перекрытия — более 9 на каждый узел модели. На рис. 5а, е можно наблюдать круглое отверстие диаметром порядка 40 см. Нижняя точка отверстия ниже уровня пола в дольмене. Наличие слива в отверстии позволяет говорить о том, что оно кроме культовых аспектов также выполняло еще и техническую функцию — удаление воды из камеры. Изображения на рис. 5в, г наглядно демонстрируют устройства паза для сооружения полки. Паз вытесывался вглубь стен, также не трудно определить, сколько и в каких местах был удален материал для расширения его площади. Это видно и на самой модели, и по текстуре. На задней стене поверхность обработки составила около 30 см в высоту. Приближаясь к фасадной стене, поверхность обработки увеличилась почти в два раза. Также необходимо обратить внимание, что сам паз не параллелен полу, чему пока нет объяснения. На рис. 5е в режиме х-ray особенно хорошо видно, что корытообразный дольмен в целом имитирует плиточную конструкцию.

Рисунок 5. Модель дольмена № 6, группа Пхабгучел: (а) вид сверху на камеру сооружения; (б) элемент неясного назначения (продолжение боковой стены); (в) и (г) устройство паза для сооружения полки в камере (паз не параллелен полу); (д) фотография дольмена с юга; (е) вид сверху в режиме x-ray, показывающий трапециевидную форму камеры.

Группа Спунетам

Группа Спунетам находится на южном отроге хребта Мезецу примерно в 2,5 км к северо-востоку от поселка Б. Псеушхо. Это одна из самых высоких групп Краснодарского края: четыре сооружения стоят на небольшом плато высотой 800 м. Существует некоторая путаница в археологических данных, поэтому объекты разнесены в две разные группы и пересекаются по номерам и названиям. В первой группе один объект — дольмен «Спунетам» (по данным М.К. Тешева обозначен как «Спыунетам 1»). Это крупное корытообразное сооружение (высотой порядка 3 метров), обладает ребром жесткости на перекрытии, пазом для сооружения полки в камере и барельефом. Оно является одним из самых больших объектов дольменной культуры Кавказа. Во второй группе с названием «Спыунетам 2» два дольмена. Дольмен № 1 разрушен. Дольмен № 2 составной и сложен из необработанных блоков, что является очень большой редкостью: в дольменной культуре Кавказа известно всего три подобных сооружения. Также есть еще один дольмен в пределах этого небольшого плато (по данным М.К. Тешева обозначен как «Спыунетам 2»), он интересен своей конструкцией, а также тем, что направленное в склон отверстие располагается в углу между двух плит.

Было два варианта для съемки: крупный корытообразный дольмен или составной дольмен из необработанных блоков. В силу ограниченного количества времени было принято решение снимать составной дольмен (рис. 6). Объект небольшого размера, чуть больше 1,5 м высотой и около 2 м в ширину. Блоки плохо подогнаны друг к другу, поэтому из-за щелей камера хорошо освещена. Зарослей на объекте немного, и он стоит в кургане порядка 5–6 м диаметром и около 1,5 м в высоту. Уникальность дольмена — редкий тип конструкции.

Расчистка происходила почти по границе кургана на расстоянии около 2–3 м от объекта и заняла около 6–7 человеко-часов. За год до работ в этих местах произошел пожар, поэтому расчистка свелась к удалению мелкого кустарника и ежевики, стрижки мха и растаскиванию сгоревших завалов. На объект были расклеены метки в количестве 4 шт. и измерены 3 контрольных расстояния.

Съемка производилась с рук и заняла чуть больше 40 минут. Было сделано 765 фотографий, в обработку попало 755. В процессе съемки была допущена ошибка, и нижняя часть перекрытия с одной из меток была снята с недостаточным перекрытием (нет фотографий с крупным ракурсом), поэтому программа не смогла позиционировать эти снимки. Однако общих планов оказалось достаточно, чтобы перекрытие сооружения было без дефектов.

Обработка дольмена заняла около 96 часов, суммарный рендер финальной модели составил 32 часа при средних настройках. В результате получилась модель из 5 654 064 полигонов. Так же, как и на предыдущих съемках, было сделано большое количество кадров перекрытия, которое составило более 9 снимков для каждого узла модели. На рис. 6 фотография дольмена и его модель. На рис. 6в видно, что курган высотой около 1,5 м. Сам курган преимущественно с юга и юго-востока укреплен обломками породы. Необработанные блоки в составе стен у задней северо-восточной части дольмена крупнее, чем у фасадной югозападной. Перед дольменом лежат более крупные обломки, возможно, это части фасада. Близкий ракурс (рис. 6а) и сечение (рис. 6б) наглядно демонстрируют устройство кладки дольмена. В режиме x-ray на рис. 6е видна общая подковообразная схема сооружения.

К обсуждению

Работа посвящена пограничному направлению, которое находится на стыке археологии и математического моделирования. Основная цель работы – разработка методологии для съемки объектов в условиях ограниченных ресурсов и гигантских необжитых пространств.

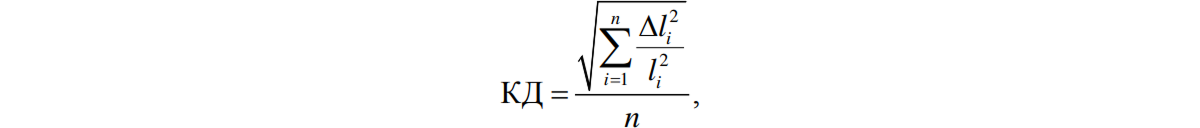

В течение двух полевых сезонов нами были сделаны серии фотографий археологических сооружений, из которых в дальнейшем были созданы восемь трехмерных моделей. Одна из краеугольных проблем, с которой мы столкнулись — это расчет ошибки геометрии. Программа выдает отличие заданной масштабной линейки от размера созданного ею объекта, что является не слишком удобным для интерпретации. Предлагается более наглядный параметр — ошибка деформации модели (усредненное по линейкам относительное квадратичное отклонение) на основе данных программы и не зависящая от длины масштабной линейки. Коэффициент деформации (КД) был рассчитан по следующей формуле (1):

Рисунок 6. Модель дольмена №2, группа Спунетам: (а) близкий ракурс, показывающий общее устройство кладки; (б) сечение, демонстрирующее внутреннее строение камеры (вид на внутреннюю часть восточной стены); (в) общий вид модели дольмена в кургане ракурс с юго-востока; (г) модель дольмена в кургане, вид с верху, также обломки вокруг дольмена; (д) фотография дольмена, вид с запада; (е) вид сверху в режиме x-ray, демонстрирующий подковообразную форму камеры.

Рисунок 7. Общей вид моделей: (а) группа Пхабгучел, дольмен №6 в кургане; (б) группа Кокай, дольмен №3 в кургане.

где Δl – ошибка масштабной линейки; l – длина линейки; n – количество линеек. В сводной таблице приведена деформация каждой модели, для удобства переведенная в проценты.

Таблица. Сводный список характеристик моделей дольменов

| Модель | Количество полигонов | Количество линеек | КД | Количество фотографий* | Оборудование |

| Рыбалко-2,3,4 в общем кургане ** |

8 168 665 | 5 | 0,11% | 1576 | Nikon D5100 |

| Рыбалко-2 | 1 539 614 | 6 | 0,28% | 714 | |

| Рыбалко-3 | 1 171 481 | 5 | 0,58% | 427 | |

| Рыбалко-4 | 1 225 396 | 6 | 0,25% | 475 | |

| Кокукай-1 | 7 233 339 | 3 | 0,32% | 1127 | Canon EOS

1100D

|

| Кокай-3 | 5 654 064 | 4 | 0,12% | 980 | |

| Пхабгучел-6 | 1 428 262 | 2 | 0,30% | 926 | |

| Спунетам-2 | 5 001 270 | 3 | 0,26% | 755 |

* — фотографии, участвующие в создании модели;

** — модель группы в общем кургане (в отличие от рассчитанных по отдельности моделей этой же группы) создавалась с максимальными настройками качества и в более новой версии программы.

Одной из решаемых задач была разработка удобного полевого метода фиксации (документирования) объекта в виде трехмерной модели, который можно было бы при необходимости легко применять наряду с обычным фотографированием. Мы предлагаем некий минимальный набор, который позволял бы создать качественную модель.

- Для съемки подходят фотоаппараты с разрешением матрицы 12 мПикс и выше. Вообще, от матрицы зависит часть сопутствующего оборудования, т.к. ее параметры определяют световосприимчивость, которую в некоторых случаях можно компенсировать объективом.

- Для подсветки темных участков сооружения необходим диодный фонарь с рассеянным светом.

- Набор меток для облегчения последующего выравнивания фотографий (см. рис. 1в).

- Дальномер.

- Необходимость штатива или монопода обратно пропорционально качеству матрицы аппарата, т.е., чем хуже матрица, тем в большей степени нужна фиксация фотокамеры.

- Количество затраченной энергии в среднем на одно сооружение составило около 1500 мАч, следовательно, необходима дополнительная зарядка или смена аккумуляторов.

- Объекты без расчистки снимать, как правило, невозможно, поэтому сюда же входит некоторый ограниченный набор инструментов (ножницы, мачете и так далее в зависимости от зарослей).

Для сборки моделей при низких и средних параметрах, а также постобработки оказалось достаточным ноутбука (Intel CORE i7, 8Gb ОЗУ, Nvidia 540M 2GB), но у нас основная сборка моделей проходила на более мощных системах. Красивым и оптимальным решением стало объединение машин в кластер для совместной работы, что тоже не является невозможным для современных научных коллективов.

Таким образом, метод фотограмметрии с учетом нашего полевого опыта работы в условиях с ограниченными ресурсами может легко стать обычным повседневным инструментом для любого полевого специалиста в направлениях, где фотография также выступает в качестве способа фиксации объекта.

Двумерное представление трехмерного объекта, особенно с трудно поддающимися объяснению элементами, проигрывает 3D-модели, т.к. зачастую отражает лишь часть информации. Трехмерные модели же обладают почти бесконечным потенциалом для исследования, они более объективны и, при необходимости, легко переводимы в двухмерную плоскость в виде проекции, сечения, чертежа или плана. Таким образом, фотограмметрические 3D-модели в таких направлениях, как археология и иные дисциплины, могут стать полноценной заменой некоторым привычным видам фиксации данных.

В настоящее время существуют базы трехмерных моделей, например, сервис sketchfab.com, на котором можно будет ознакомиться и с нашими моделями. Однако они плохо адаптированы к исследовательским задачам и являются по сути хаотической смесью любительских и профессиональных работ. Вероятно, дальнейшее введение трехмерных моделей в научный оборот должно привести к созданию общероссийской научной базы широкого доступа с возможностями для анализа, скачивания и обмена информацией (с поправками и ограничениями в конкретных направлениях).

Очевидно, изучение объекта нельзя свести к изучению только его трехмерной модели, но наглядность и простота работы с этим новым форматом документации выведут исследования в самых разных областях на более высокий уровень.

Ссылки на источники, используемые в статье, были удалены. Библиография доступна в оригинальной публикации.

Авторы статьи: Степченков В.С.(Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия), В.С. Валганов (старший научный сотрудник АНО «Мегалитический клуб»).

Опубликовано в научном журнале «Вестник Международного университета природы, общества и человека «Дубна». Серия «Естественные и инженерные науки», № 1 (42), 2019, стр. 48-67.

Фото обложки предоставлено автором статьи В. С. Степченковым.