В отрасли сельского хозяйства существуют проблемы получения сельхозпроизводителями оперативной и достоверной информации о состоянии посевов (в особенности на больших земельных площадях) и своевременного и рационального принятия решений по управлению продуктивностью посевов.

Решение этих проблем требует внедрения цифровых технологий, которые включают применение технологий точного земледелия, таких как дистанционный мониторинг различных сельскохозяйственных объектов, точный посев, «умные» системы орошения и внесения удобрений, роботизированные и интеллектуальные транспортные средства. Технологии точного земледелия основываются на применении математических моделей, интеллектуальных методов и алгоритмов, прикладных методик, предназначенных для анализа мультиспектральных изображений, расчета вегетационных индексов, идентификации проблемных зон посевов, а также для неинвазивной дифференциации сорняков на фоне сельхозкультур, что дает возможность сформировать основу принятия решений при управлении продуктивностью посевов.

Своевременное принятие решений по агротехническим мероприятиям (пересев культуры, дифференцированное внесение удобрений, прополка сорняков, внесение гербицидов и средств защиты растений) позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных культур, избежать перерасхода ресурсов (сэкономить на количестве вносимых удобрений, гербицидов), повысить качество сельхозпродукции и снизить нагрузку на окружающую среду.

В настоящее время российскими и зарубежными учеными разрабатываются информационно-аналитические и интеллектуальные системы, предназначенные для эффективной работы агропредприятий. Согласно аналитическим данным, мировой рынок точного земледелия достигнет к 2026 г. 14,1 млрд долларов при среднегодовом темпе роста 12,7 %. Этот высокий рост в основном связан с растущим использованием цифровых технологий, систем дистанционного зондирования и использования геоинформационных систем для мониторинга посевов, которые собирают данные в режиме реального времени и анализируют огромные наборы геопространственных данных.

Технологии точного земледелия особенно активно развиваются в таких странах как Германия, Египет, Китай. В Российской Федерации эти технологии внедряются в Белгородской области, Краснодарском крае, Московской области и Республиках Татарстан и Башкортостан. По прогнозам аналитиков, рынок точного земледелия и сельского хозяйства будет продвигаться как один из самых быстрорастущих, прибыльных и перспективных, который позволяет агропредприятиям увеличить доход до 20–30 %.

Дистанционный мониторинг посевов

Технологии дистанционного мониторинга основаны на регистрации, измерении, обработке, анализе и представлении цифровых данных о почве, растительности и внешней среде, полученных средствами бесконтактной съемки со спутников, авиационной техники, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и с наземных сенсорных датчиков.

По полученным аэрофотоснимкам создаются цифровые карты полей в виде ортофотопланов, которые представляют собой план-карты местности на точной геодезической основе и одновременно карты состояния посевов, позволяющие оценивать степень однородности полей, а также сформировать рекомендации для принятия решений по управлению продуктивностью посевов.

Основой технологии дистанционного зондирования является метод, основанный на интерпретации измерения электромагнитного излучения в широком диапазоне электромагнитного спектра, которое отражается либо излучается объектом. Характерным признаком растительности и ее состояния является спектральная отражательная способность, характеризующаяся большими различиями при разных длинах волн. На основе этих данных можно рассчитывать различные вегетационные и почвенные индексы, которые обеспечивают широкие возможности для определения качественных и количественных показателей, характеризующих агроэкосистемы. Наиболее известным из них является нормализованный относительный индекс растительности NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), характеризующий состояние посевов.

При анализе развития растительности посевных площадей остро необходимы сведения об их биофизических параметрах, в том числе о проективном покрытии зеленой фитомассой, которое определяется как отношение проекции вегетирующих побегов и листьев к общей площади участка земной поверхности и выражается в долях или процентах.

Необходимо определение взаимосвязи между проективным покрытием посевов сельскохозяйственных культур и вегетационным индексом NDVI. Для решения этой задачи разрабатывается методика анализа проективного покрытия посевов и оценки состояния развития сельскохозяйственных культур, позволяющая сформировать рекомендации для поддержки принятия решений по выстраиванию тактики агротехнологических мероприятий в ключевые фазы развития сельхозкультур.

Методика анализа проективного покрытия посевов

Предлагается следующая экспресс-методика определения проективного покрытия сельскохозяйственных культур, основанная на измерении спектральных характеристик растений с помощью технологий дистанционного мониторинга.

Этап 1 – построение цифровых карт полей по спутниковым снимкам. Проведение анализа построенных цифровых карт полей с целью выявления зон неоднородностей, которые могут быть связаны с отсутствием всходов, затоплениями, появлением сорняков, вредителей и болезней растений. Зоны неоднородностей (проблемных участков) проявляются на цифровых картах в виде изменений цветовой гаммы, отображающей уровни вегетационного индекса NDVI. Эти зоны требуют дополнительного мониторинга, исследования и принятия решений по управлению посевами.

Этап 2 – мониторинг проблемных участков полей с помощью БПЛА. Анализ выделенных участков с использованием разрабатываемого подхода к оценке всхожести посевов.

Этап 3 – предварительная оценка всхожести посевов для принятия дальнейших решений агрономами.

Важным этапом данной методики является разработка подхода к анализу общего размера проективного покрытия посевов сельскохозяйственной культуры (на примере зерновых). Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- провести полевые эксперименты, связанные с определением количества растений на учетных площадях;

- провести настройку параметров аэрофотосъемки посевов для установления базового режима;

- рассчитать площади проективного покрытия растений методами математического моделирования.

Разработка методики определения проективного покрытия сельскохозяйственной культуры проводится в полях сельхозпредприятий Аургазинского и Чишминского районов Республики Башкортостан на примере озимых и яровых зерновых культур. Полевые эксперименты осуществляются с учетом стадий вегетации растений, сортов растений, степени кустистости, высоты растений на стадии развития, нормы высева, критического нормативного значения всхожести, погодных условий. Проводится определение количества растений по учетным площадям в полевых условиях, измерение значений индексов NDVI на различных высотах аэрофотосъемки (например, 20, 50, 150 м) и в разные фенологические фазы развития зерновых культур (всходы, кущение, выход в трубку, колошение, цветение и созревание).

По агротехнологии выращивания зерновых культур в данных сельхозпредприятиях норма высева – 4 млн семян на 1 га, или 400 шт./м2. Выживаемость растений по учетным площадям на 1 кв. м к началу вегетации должна быть не менее 150 шт., то есть всхожесть посевов зерновых должна составить не менее 37,5 %. В поле выбираются участки учетных площадей 1 кв. м со средним, высоким и низким уровнями всхожести посевов.

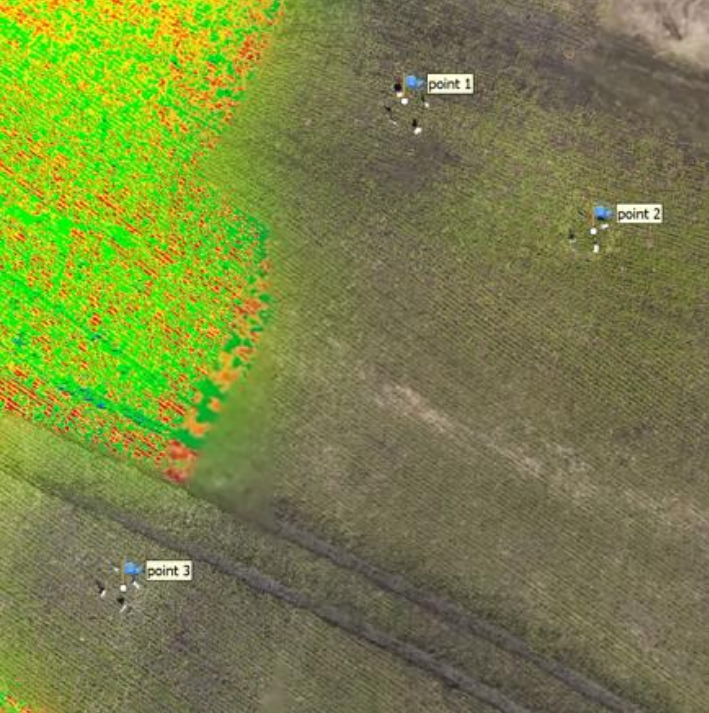

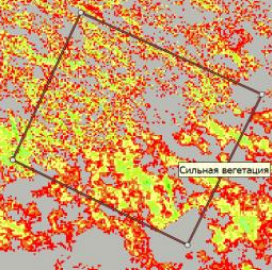

Согласно предложенной методике определения проективного покрытия посевов, на первом этапе по спутниковым снимкам строятся цифровые карты полей озимых посевов. Спутниковые снимки сделаны весной в конце апреля или начале мая: по ним проводится анализ состояния озимых культур после схода снега (рис. 1).

Рисунок 1. Спутниковый снимок поля озимой пшеницы со средним индексом NDVI = 0,39

Проводится анализ построенной цифровой карты поля. Согласно стадиям развития зерновых культур время весеннего возобновления вегетации соответствует стадии кущения (код ВВСН соответствует 20–29) — это уровень слабой вегетации. На картах, где палитра индекса NDVI (0–1) меняется от светло-желтого до темно-зеленого, показано, что поле находится в начальной стадии вегетации, индекс NDVI в среднем по полю составляет 0,39. Кроме того, поле имеет некоторые неоднородности со сниженным индексом вегетации (бежевый цвет на карте).

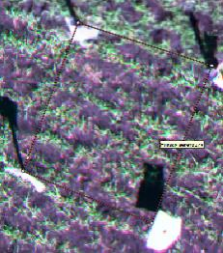

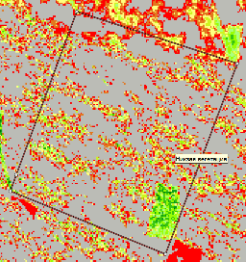

На втором этапе выполняется мониторинг зон неоднородностей полей с помощью БПЛА. Для аэрофотосъемки используется беспилотный летательный аппарат, снимки анализируются с помощью пакета Agisoft Metashape — создаются облака точек, цифровые модели местности и ортофотопланы, а также трехмерные модели.

На рис. 2 представлен фрагмент цифровой карты озимых в зонах неоднородностей, построенной по результатам аэрофотосъемки с БПЛА с высоты 100 м. Предварительно на поле были выделены три участка учетных площадей 1 кв. м со средним, высоким и низким уровнями всхожести посевов, ограниченные колышками. Эти участки на карте указаны метками point1, point2 и point3; они различаются по уровням вегетации NDVI.

Рисунок 2. Аэрофотоснимок учетных площадей поля озимой пшеницы

Статистический анализ данных ортофотопланов в Agisoft Metashape позволяет определить площади проективного покрытия зон выделенных участков с разной всхожестью посевов. Относительная площадь проективного покрытия на цифровой карте определяется как отношение количества пикселов с индексом NDVI>0 к общему количеству пикселов. В табл. 1 показаны результаты проведенных экспериментов по анализу проективного покрытия зон неоднородностей полей.

Таблица 1. Результат анализа проективного покрытия участков с разной всхожестью посевов

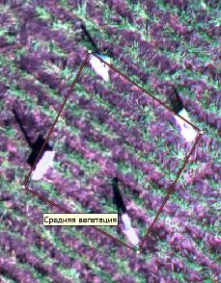

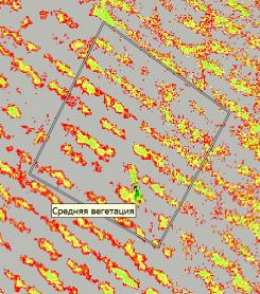

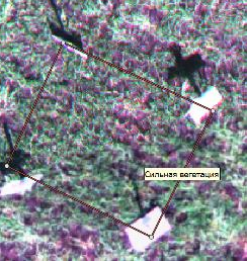

| Аэрофотоснимок с БПЛА в формате RGB | Аэрофотоснимок с БПЛА c мультиспектральной камеры |

Фрагмент |

Описание |

|

|

|

Point1 – средний уровень всхожести, 330 шт./м2. NDVIcр = 0,06. Процент проективного покрытия – 67,7 % площади. |

|

|

|

Point2 – высокий уровень всхожести, 400 шт./м2. NDVIcр = 0,075. Процент проективного покрытия – 70 %. |

|

|

|

Point3 – низкий уровень всхожести, 280 шт./м2. NDVIcр = 0,08. Процент проективного покрытия — 25 % площади. |

На третьем этапе проводится предварительная оценка всхожести посевов по площади проективного покрытия.

На основе проведенных исследований определяется всхожесть посевов p в зависимости от высоты стеблей растений h, площади проективного покрытия S, вида, сорта и фазы развития растений:

Определяются размеры площадей проективного покрытия поля в целом с различными вегетационными индексами, средний индекс NDVI по полю в целом, а также предварительно оценивается всхожесть посевов. Эта важная оперативная информация о состоянии полей предназначена для своевременного принятия решений сельхозпроизводителями.

При принятии решения по возделыванию озимых зерновых культур в весеннее время возникает необходимость оценки потерь за зимний период. Для этого необходимо сравнить осенние и весенние индексы проективного покрытия посевов.

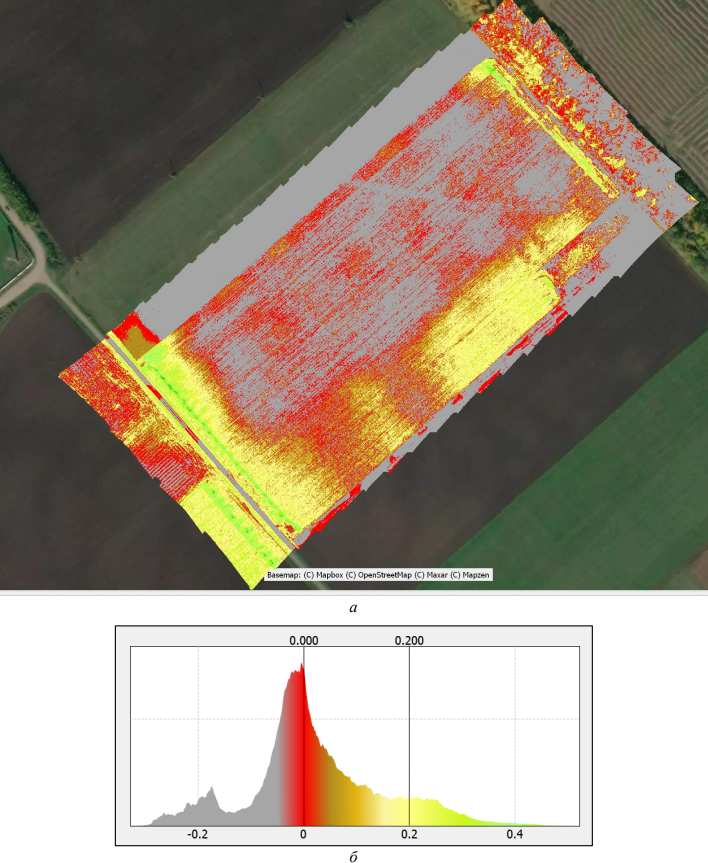

Например, на рис. 3 представлены ортофотоплан поля озимой пшеницы площадью 7,6 га, построенный по мультиспектральным аэрофотоснимкам с БПЛА в осеннее время с высоты 100 м, и гистограмма распределения индекса NDVI по цифровой карте. Анализ гистограммы, построенной по спектральным характеристикам растений, показывает, что процент проективного покрытия составляет 51,25 %.

Рисунок 3. Ортофотоплан поля озимой пшеницы с индексом NDVI (а) и его гистограмма (б)

Данная информация наряду с данными о погодных условиях позволяет сельхозпроизводителям принять решение об агротехнических мероприятиях для дальнейшего полноценного развития растений с целью повышения урожая.

Заключение

Таким образом, на основе разработанной методики определения проективного покрытия сельскохозяйственной культуры с помощью технологий дистанционного мониторинга, основанных на измерении спектральных характеристик растений, решаются задачи, связанные с определением средней всхожести растений по полю в целом. Использование методики позволит скорректировать агротехнологию (время внесения, дозировку удобрений и средств защиты растений и т. д.) и прогнозировать урожайность полей.

Ссылки на источники, используемые в статье, были удалены. Библиография доступна в оригинальной публикации.

Авторы статьи: Саитова Г.А., Габдуллина Э.Р. (все — Уфимский университет науки и технологий, Россия).

Опубликовано в научном журнале «Системная инженерия и информационные технологии», том 7, № 2(21), 2025, стр. 48-55.