В последнее десятилетие уровень технологии сельскохозяйственного производства испытывает революционные технологические изменения. Это можно сравнить с аналогичными технологическими достижениями в изучении биосферы в целом. Одновременное стремительное развитие космонавтики и новых информационных технологий позволило совершенно по-новому подойти к изучению и пониманию биологических процессов на планете Земля.

В области развития сельскохозяйственных технологий также наблюдается внедрение оптических дистанционных технологий и появление новых принципов и алгоритмов обработки пространственных данных сельскохозяйственных территорий. Такие подходы, их применение и доведение до практических решений сразу же приводят к быстрому экономическому эффекту.

В прошлом веке внедрение новых методов ведения сельского хозяйства, например, способствовало удовлетворению растущего спроса на продовольствие и другие аграрные продукты. Однако, с учетом прогнозируемого увеличения численности населения и роста доходов, ожидается дальнейшее возрастание нагрузки на природные ресурсы. В условиях усиливающегося осознания негативных экологических последствий сельскохозяйственной деятельности возникает необходимость в разработке новых методов и подходов, способных удовлетворить будущие потребности в продовольствии при минимизации воздействия на окружающую среду.

Использование современных технологий, включая геоинформационные системы, технологии big data и искусственный интеллект, дает возможность разрабатывать инструменты для принятия наиболее эффективных управленческих решений, позволяющих повышать продуктивность сельскохозяйственного производства. Развитие и внедрение методов точного земледелия на предприятиях АПК позволяет оптимизировать имеющиеся сельскохозяйственные ресурсы и повысить урожайность сельскохозяйственных культур. За последние десятилетия значительное развитие получили методы точного земледелия, основанные на использовании данных дистанционного зондирования. Использование этих данных позволяет наиболее эффективно и в полном объеме проводить мониторинг состояния посевов, вносить удобрения и пестициды, производить прогноз урожайности сельскохозяйственных культур.

Данные беспилотных и спутниковых съемок позволяют получать актуальную информацию о состоянии исследуемых объектов в кратчайшие сроки. Значительный рост производства и использования беспилотных летательных аппаратов позволяет получать данные высокого разрешения в сантиметровом масштабе. Одновременно с этим происходит непрерывный рост объема доступных спутниковых данных, что способствует разработке передовых методов их хранения и обработки, таких как облачные вычисления и машинное обучение. Перед исследователем стоит задача объединения большого количества данных, имеющих разные источники и смысловую нагрузку. Реализация и внедрение задач точного земледелия требуют использования специализированных алгоритмов и программных средств. При этом разработчики должны обладать не только техническими знаниями, но и иметь опыт и знания особенностей роста и развития сельскохозяйственных культур, внесения удобрений, пестицидов и т.д. Важным является разработка простого, но надежного рабочего процесса. Это позволит ускорить практическое внедрение разработанных методов и средств и получить требуемый экономический и экологический эффект.

Ключевой особенностью точного земледелия является учет внутрипольной вариабельности почвенного плодородия. В традиционных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур удобрения вносятся на основе усредненных данных агрохимического обследования. В точном земледелии выбор агроприемов для производства растениеводческой продукции и управления нормированным внесением ресурсов зависит от уровня внутрипольной неоднородности. Важно отметить, что в рамках данного подхода особое внимание следует уделить более глубокому изучению пространственной неоднородности сельскохозяйственных угодий, а также разработке методов для ее выявления, количественного анализа и определения границ изменчивости на конкретном поле.

Цель исследования – разработка методов дифференцированного внесения удобрений на посевах зерновых культур по данным дистанционного зондирования.

Задачи: разработать методы для дифференцированного внесения удобрений на посевах зерновых культур по данным дистанционного зондирования; провести построение и верификацию карт плодородия сельскохозяйственных угодий ОПХ «Курагинское»; выполнить построение карт-заданий для дифференцированного внесения азотных удобрений «по листу» и внутрипочвенно; провести дифференцированное внесение азотных удобрений «по листу» на сельскохозяйственных полях с помощью самоходного опрыскивателя «Туман-3».

Объекты и методы

Исследования выполнены на сельскохозяйственных угодьях опытно-производственного хозяйства (ОПХ) «Курагинское» ФИЦ КНЦ СО РАН. ОПХ «Курагинское» расположено в Курагинском районе Краснодарского края. Площадь исследуемых угодий, засеянных зерновыми культурами, составила 3128 га. Почвенный покров представлен серыми лесными почвами, черноземами, лугово-черноземными, луговыми и болотными почвами. В структуре почвенного покрова черноземами занято 47,2 % почв, темно-серыми лесными – 14,2, лугово-черноземными почвами – 9,4 и луговыми почвами – 2,3 %. Средневзвешенное содержание гумуса в 0–20 см слое пахотных почв Курагинского района – 7,1 %, pHKcl – 6,0, подвижный фосфор – 160 мг/кг, обменный калий – 94 мг/кг.

Оценка состояния растительности выполнена по спутниковым и беспилотным данным. Для верификации полученных результатов использовались наземные данные об урожайности исследуемых полей, данные агрохимического анализа почв. Беспилотный мониторинг полей проводился с помощью Геоскана 201 Агро с полезной нагрузкой в виде камер: RGB-камеры (Sony RX11RII) и мультиспектральной камеры (MicaSense RedEdge-MX). Мультиспектральная съемка MicaSense RedEdge-MX проводилась в пяти каналах: синем (475 нм); зеленом (560 нм); красном (668 нм); красный край (Red Edge) (717 нм); ближнем – ИК (840 нм). Съемка аппаратурой Геоскана 201 выполнялась на высоте 550 метров, пространственное разрешение мультиспектральных данных 44 см. Измерения проводились в течение периодов вегетации 2022 и 2023 гг. в основные фазы вегетации – посев, всходы, кущение, выход в трубку, колошение, созревание. Спутниковый мониторинг выполнен по данным спутников Sentinel-2 с пространственным разрешением 10 метров.

Оценка состояния растительности выполнена по величине вегетационных индексов NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) и TIN (Time Integrated NDVI). TIN (Time Integrated NDVI) – интегральная величина вегетационного индекса NDVI, характеризующая фотосинтетическую активность растительного покрова в течение периода вегетации.

Контрольные испытания эффективности дифференцированного внесения удобрений произведены на участках № 13_47 и № 13_119, засеянных пшеницей. До середины июля азотные удобрения «по листу» на всех участках вносили 2 раза сплошным методом (в одинаковой дозе по всем участкам). При третьем внесении удобрений на поле № 13_47 удобрение вносили классическим методом – в одной дозе по всему полю, № 13_119 – дифференцированное внесение удобрений.

Результаты и их обсуждение

Анализ полученных многолетних данных показал наличие внутрипольной неоднородности сельскохозяйственных угодий. Установлено, что коэффициент вариации NDVI на отдельных полях в фазу кущения может варьировать до 34 %. Одним из ключевых преимуществ применения карт внутрипольной неоднородности является способность идентифицировать зоны с различной степенью плодородия. В условиях применения традиционных агротехнологий не осуществляется учет неоднородности поля. Внесение минеральных удобрений производится в равной дозе на всей площади поля, что может приводить к их избыточному или недостаточному количеству. Избыточное внесение минеральных удобрений оказывает негативное воздействие на окружающую среду и фитотоксический эффект на сельскохозяйственные культуры.

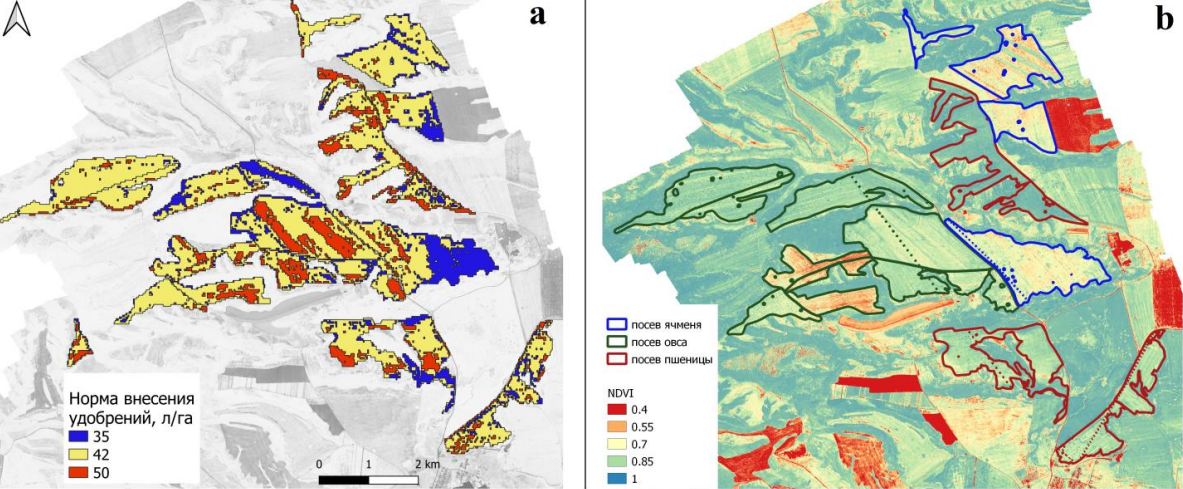

В 2022 г. в ОПХ «Курагинское» в результате совместной работы сотрудников ИБФ СО РАН и ОПХ «Курагинское» впервые проведено дифференцированное внесение азотных удобрений «по листу» на посевах зерновых культур по данным беспилотной съемки. Карты-задания для дифференцированного внесения азотных удобрений на посевах зерновых культур (рис. 1, а) построены по авторской методике с использованием специализированного программного средства, разработанного авторами данной работы. Расчет производился по данным значений NDVI в фазу кущения (рис. 1, b).

Рисунок 1. Карты-задания для дифференцированного внесения азотных удобрений (а).

Пространственное распределение значений NDVI, построенное по данным беспилотной съемки (b) (22–23 июня 2022 г.)

В качестве азотного удобрения использовали карбамид. Состав подкормки включал карбамид – 6 кг/га + сульфат магния – 2 кг/га + вода – 100 л/га. Выбор применения карбамида обусловлен тем, что он имеет максимальную величину действующего вещества из всех имеющихся (46,2 %). Амидная форма азота обеспечивает пролонгированное питание растений и хорошо усваивается через устьица листовых аппаратов. Сульфат магния блокирует биурет, содержащийся в карбамиде, который может вызывать ожоги растений. Сера, входящая в сульфат магния, позволяет растениям более полно использовать азот от удобрений и повышает качество клейковины. Внесение удобрений выполнено в автоматическом режиме с помощью самоходного опрыскивателя «Туман-3».

В качестве индикатора состояния растительности использовали индекс NDVI, по его величине производилось разделение на классы. Представленные карты-задания включали три класса с разной нормой внесения удобрений. 1-й класс (наиболее высокие значения NDVI) – 35 л/га (синий цвет); 2-й класс (средние значения NDVI) – 42 л/га (желтый цвет); 3-й класс (наименьшие значения NDVI) – 50 л/га (красный цвет). Высокие значения NDVI указывают на высокий объем наземной фитомассы растительности. Низкие значения NDVI – на низкий объем фитомассы. Растения лесостепной зоны Красноярского края очень отзывчивы на внесение азотных удобрений. Причиной этого является то, что в почвах края в минимуме находится именно азот. Разделение сельскохозяйственного поля на участки с разным состоянием растений позволяет дозированно вносить удобрение там, где оно необходимо и в требуемой норме.

В ходе проведенных исследований установлено, что для дифференцированного внесения азотных удобрений «по листу» необходимо использовать данные беспилотных или спутниковых съемок, наиболее приближенные к дате внесения удобрений. Поскольку именно они отражают текущее состояние растительности.

Многолетний опыт анализа состояния растительности посевов сельскохозяйственных культур по спутниковым и беспилотным данным позволил авторам разработать метод построения карт-заданий для дифференцированного внутрипочвенного внесения удобрений. Внутрипочвенное внесение удобрений является определяющим в качестве растениеводческой продукции, так как минеральные удобрения оказывают существенное влияние на агрохимические свойства почвы. В качестве комплексного серосодержащего, азотно-фосфорного удобрения предполагается внесение сульфоаммофоса или его аналогов. Для дифференцированного внутрипочвенного внесения удобрений разработан метод, основанный на использовании многолетних данных дистанционного зондирования.

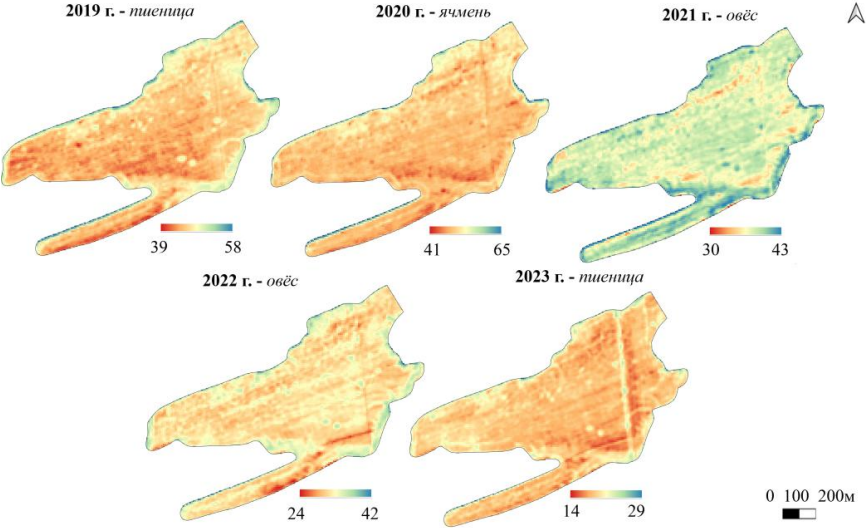

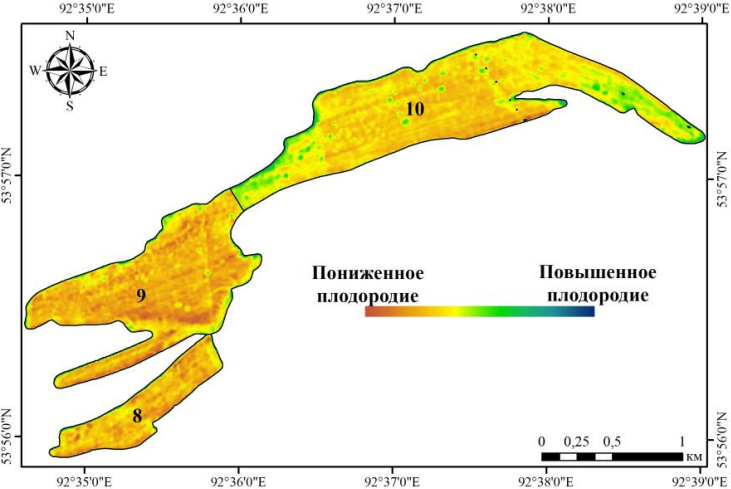

На рисунке 2 представлены карты пространственного распределения значений индекса TIN поля № 9, полученные по спутниковым данным Sentinel-2 за период 2019–2023 гг. Установлено, что 20,32 % от всей площади поля — это устойчивые зоны с повышенным и пониженным уровнем плодородия. Построение карт плодородия произведено на основании многолетнего анализа значений индекса TIN. На рисунке 3 представлена карта пространственного распределения значений индекса плодородия на полях № 8–10, полученная по спутниковым данным Sentinel-2.

Рисунок 2. Пространственное распределение значений индекса TIN поля № 9 с 2019 по 2023 г. (по данным Sentinel-2)

Для верификации полученной карты плодородия произведен отбор почвенных проб на 14 тестовых участках. Отбор произведен 9 октября 2023 г. на полях № 9 и 10. Почвенные образцы отобраны на глубине 0–20 см. Проведен агрохимический анализ почвенных проб в аккредитованной испытательной лаборатории ФГБУ ГЦАС «Красноярский». Исследуемые показатели: органического вещества (гумуса), подвижного фосфора (P2O5), подвижного калия (K2O), нитратного азота (N-NO3), рН солевой вытяжки.

Рисунок 3. Карта пространственного распределения значений индекса плодородия полей № 8–10 по спутниковым данным Sentinel-2

Согласно построенным по беспилотным и спутниковым данным картам плодородия, участки № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 расположены в зонах высокого плодородия, участки № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 – в зонах низкого плодородия.

В таблице представлены основные статистические величины (mean – среднее и stdev – стандартное отклонение) показателей гумуса, P2O5, K2O, N-NО3 и pH в зонах с высоким и низким уровнем плодородия. Установлено, что наибольшие различия получены в показателях для исследуемых зон по содержанию нитратного азота (61,4 %) и подвижного калия (48,7 %). Количество гумуса в зонах высокого плодородия также превышает его количество в зонах низкого плодородия на 26,5 %. Разница в содержании подвижного фосфора и pH солевой вытяжки в зонах не превышает 4 %.

Таблица. Статистические характеристики почвенных показателей зон с высоким и низким уровнем плодородия

| Показатель | Массовая доля | ||

| Зона плодородия | |||

| Высокая (mean/stdev) | Низкая (mean/stdev) | ||

| 10,93/1,19 | 8,03/1,58 | 26,5 | |

| Подвижный фосфор (P2O5), млн-1 | 302,29/29,66 | 313,29/38,76 | 3,5 |

| Подвижный калий (K2O), млн-1 | 133/37,47 | 68,29/7,7 | 48,7 |

| Нитратный азот (N-NО3), млн-1 | 14,41/3,05 | 5,56/2,11 | 61,4 |

| ph солевой вытяжки, ph | 5,20/0,17 | 5,41/0,09 | 4 |

В результате корреляционного анализа данных почвенных показателей и значений уровня плодородия установлено, что наибольшая степень связи между значением величины уровня плодородия и содержанием нитратного азота – 0,91. Коэффициент корреляции с содержанием гумуса также достаточно высокий и составляет 0,8. Коэффициент корреляции с содержанием подвижного калия также достаточно высокий и составляет 0,7. Таким образом, проведенные наземные исследования позволили верифицировать полученные карты плодородия, построенные по беспилотным и спутниковым данным, согласно предложенному методу.

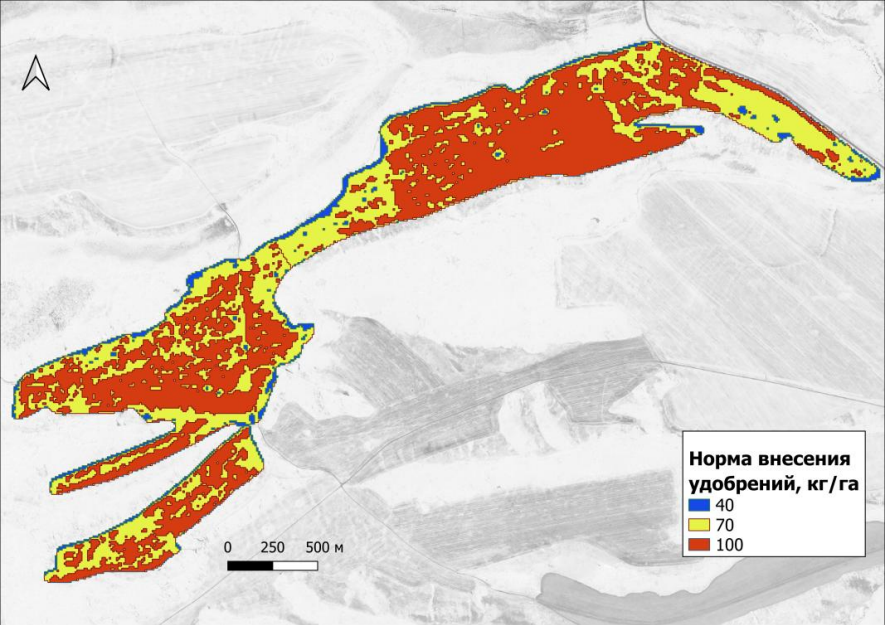

На рисунке 4 представлены карты-задания для дифференцированного внесения основных удобрений для полей № 8–10 ОПХ «Курагинское», построенные по полученным картам плодородия полей. В результате проведенной работы выделено три класса в зависимости от состояния растительного покрова. 1-й класс имеет наиболее высокую степень плодородия, 3-й класс – наименьшую и 2-й класс является промежуточным. В соответствии с полученными картами плодородия, рекомендациями агронома и на основе проведенного агрохимического анализа почв были установлены нормы внесения удобрений: 1 класс (синий цвет) – имеет норму внесения удобрений 40 кг/га, 2-й класс (желтый) – 70 кг/га, 3-й класс (красный) – 100 кг/га.

Рисунок 4. Карты-задания для дифференцированного внутрипочвенного внесения (внутрипочвенных) удобрений на полях № 8–10

Проведенные расчеты и данные литературных источников показали, что экономическая эффективность использования дифференцированного внесения удобрений может достигать до 30 % для отдельных полей. Важнейшими преимуществами дифференцированного внесения минеральных удобрений является высокая экономическая эффективность их использования, а также снижение риска загрязнения окружающей среды избыточным количеством минеральных удобрений.

Заключение

В ходе проведенных исследований были получены важные результаты и сделаны следующие выводы.

Использование беспилотных Геоскан 201 и спутниковых (Sentinel-2) данных с высоким временным и пространственным разрешением позволило детально изучить состояние сельскохозяйственных угодий на территории ОПХ «Курагинское».

На основе данных дистанционного зондирования был создан новый метод построения карт плодородия, что значительно улучшило точность агрономических решений.

В ОПХ «Курагинское» была успешно внедрена технология дифференцированного внесения удобрений. Показана ее высокая результативность и экономическая эффективность.

Создано специализированное программное обеспечение для построения карт-заданий для дифференцированного внесения азотных удобрений «по листу» и для внутрипочвенного применения. Это позволило оптимизировать процесс внесения удобрений и минимизировать почвенную неоднородность.

Проведены контрольные испытания эффективности дифференцированного внесения удобрений на тестовых участках № 13_47 и 13_119. Установлено, что с начала июля и до 31 августа разница значений коэффициентов вариаций NDVI полей № 13_47 и 13_119 изменилась с 0,8 до 7,3 %. Расчет коэффициентов вариации NDVI на тестовых участках посевов пшеницы показал, что в результате дифференцированного внесения удобрений поле № 13_119 стало более однородным, чем поле № 13_47, где удобрения были внесены сплошным методом. Однородное созревание посева является крайне важным. Оно позволяет проводить уборку в более оптимальные сроки, тем самым снижается риск потери урожая из-за дождя или других неблагоприятных условий. Зерно убирается в одинаковой степени зрелости, что влияет на его качество и важно при дальнейшей его переработке.

Проведенные расчеты показали, что экономическая эффективность использования дифференцированного внесения удобрений может достигать до 30 % для отдельных полей.

Ссылки на источники, используемые в статье, были удалены. Библиография доступна в оригинальной публикации.

Авторы статьи: Ботвич И.Ю., Емельянов Д.В., Шевырногов А.П. (все — Институт биофизики СО РАН, Красноярск, Россия).

Опубликовано в научном журнале «Вестник КрасГАУ», № 4, 2025, стр. 55-64.