Последние 10 лет геоинформационные технологии и современные геодезические методы активно используются в археологических исследованиях. Они позволяют выполнять фиксацию археологических памятников на местности, создавать цифровые модели рельефа и трехмерные модели, реконструировать макеты отдельных элементов и сооружений с целью воссоздания и сохранения объектов культурного наследия. В статье описаны основные этапы археологических исследований Льяшевского городища и обработки пространственной информации, полученной в результате полевых работ, с последующей 3D-визуализацией территории объекта археологического наследия и реконструкцией оборонительного сооружения на примере Льяшевского городища. Объект культурного наследия «Льяшевское городище» расположен в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан, на левом берегу р. Улема. На основании изученных архивных данных и археологического материала, полученного в ходе натурных работ, городище датируется второй половиной XIII–XV вв. и относится к золотоордынскому периоду.

- Историческая (археологическая) изученность памятника

- Полевые исследования

- Обработка пространственных данных и 3D-визуализация территории объекта археологического наследия

Историческая (археологическая) изученность памятника

Льяшевское городище, согласно административно-территориальному делению, расположено в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан, на левом берегу р. Улемы. Первое письменное упоминание памятника относится к 1874 году, когда по решению Казанского губернского статистического комитета печатается свод сведений об имеющихся в губернии археологических памятниках в «Заметках о городищах Казанской губернии». Автором описывается городок четырехугольной формы, имеющий в окружности 324 сажени, расположенный на ровном месте, на левом берегу р. Улемы, в 200 саженях от деревни Починок Льяшева. Городок окружен валом, но не везде сохранившимся. Длина вала простирается до 166 саженей, а ширина — до 2 саженей. Следов рва не заметно.

В 1877 году С. М. Шпилевский, со ссылкой на «Заметки…», приводит в своем труде описание городища. Однако автором «город», вероятно, ошибочно находится «…на прав. берегу Улемы...». В том же году под редакцией Е. Т. Соловьева с комментариями Н.Н. Вечеслава выходит труд, в котором также упоминается городище «при д. Починки Ольяшева Больше-Шемякинской вол».

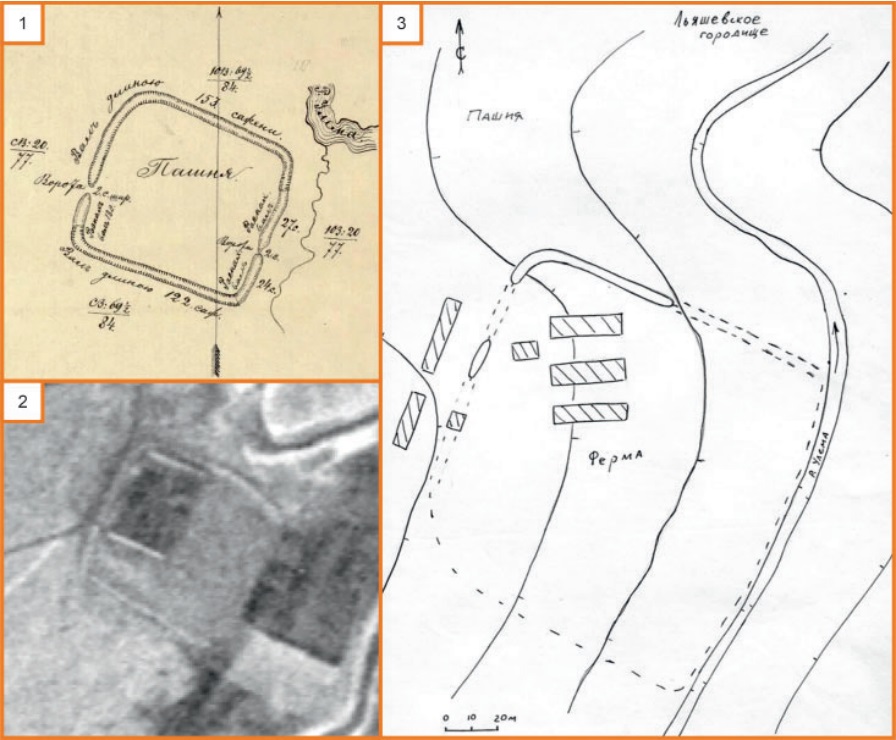

В 1879 г. к антропологической выставке в Москве преподавателем землемерия Ю. К. Трумпитским составлен план городища, сопровождаемый пометками сотрудника Казанского губернского статистического комитета Н. Н. Вячеслава (рис.1).

Рисунок 1. Материалы исторической (археологической) изученности ОАН Льяшевское городище: 1 – Исторический план (1878 г.); 2 – Космоснимок Corona (1967 г.); 3 – Топографический план по А.М. Губайдуллину (1991 г.)

В 1884 году памятник обследован Е. Т. Соловьевым. Примечательно в описании памятника то, что автор указывает на наличие как вала, так и рва. «Высота сохранившегося вала 1 саж., ширина 2 саж., а глубина сохранившегося рва ½ арш. Ров окружает городище с трех сторон, а с юго-восточной его нет; входов оно имеет два: с северо-запада в 3 саж. и с юго-востока в 60 саж. … Вал его значительно пострадал от времени и особенно с юго-западной стороны, где он сохранился весьма слабо. Народные предания сообщают, что это городище татарское; исторических данных о нем нет».

В 1928 году городище изучено Л. М. Тамбовцевым в ходе археологической экскурсии на Свиягу. Автором также приводится обширное описание памятника, делающее акцент на том, что сохранность укреплений довольно хорошая, самой высокой и совершенно не тронутой временем осталась южная часть вала, западная часть вала имеет ближе к южному концу разрыв, вероятно на этом месте находились ворота городка, северная часть имеет довольно хорошую сохранность с внешней стороны, но не с внутренней, где он распахивается и сравнивается с площадкой городища. Вместе с тем довольно глубокий ров огибает городок тоже с трех сторон, кроме восточной.

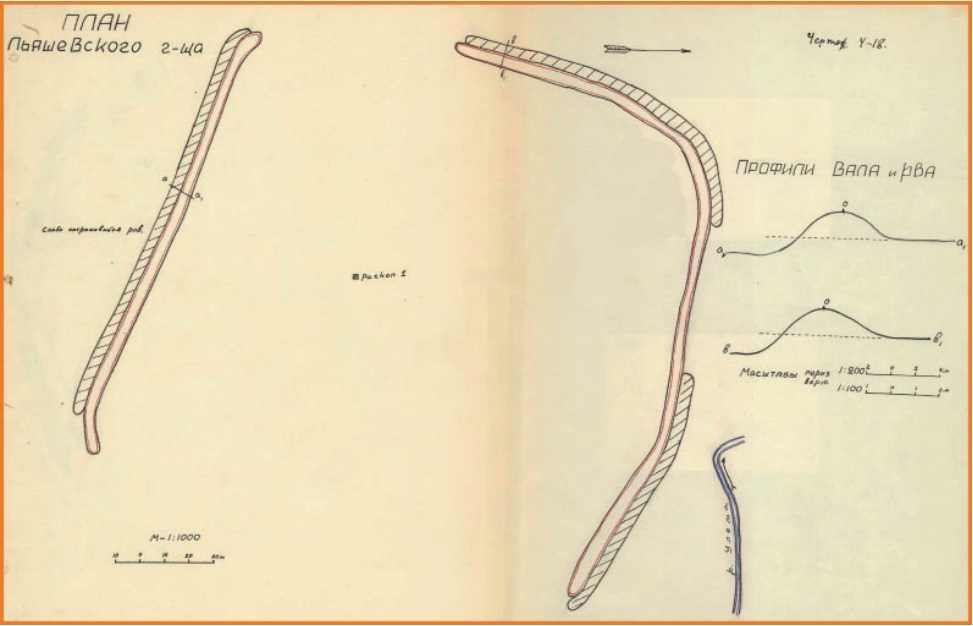

В 1949 году памятник обследован под руководством Н. Ф. Калинина. Автором снят глазомерный топографический план и составлено описание памятника: «Форма городища четырехугольная с округленными углами (рис. 2). В северо-западной и южной сторонах городища имеется по одному рву и валу. На востоке – склон к реке, не имеющий укреплений. Площадь равна 42 600 м2».

Рисунок 2. Топографический план по Н.Ф. Калинину (1949 г.). ОАН Льяшевское городище

На интернет-ресурсах размещен исторический космический снимок, где нечетко визуализируется территория памятника, но хорошо видны очертания оборонительных сооружений (рис. 1: 2). На данном снимке оборонительные сооружения практически сохранены, за исключением юго-восточной части памятника.

В 1989 году А. М. Губайдуллин обследовал слой городища, составил глазомерный план (рис. 1: 3) и собрал подъемный материал.

В 2019 г. в рамках реализации проекта «Страна городов» произведен визуальный осмотр и фотофиксация городища, а также при помощи БПЛА созданы ЦММ и ортофотоплан.

Приведенный материал исторической изученности и археологических исследований имеет больше описательный характер, а топографические планы составлены на основе глазомерных измерений. Результаты таких измерений не отличаются большой точностью, но являются источником получения информации для восстановления событийного ряда изменений, происходящих с оборонительными сооружениями ранее существовавшего укрепленного поселения.

Полевые исследования

В современных условиях применение новейших геодезических и геоинформационных технологий играет важную роль в археологических исследованиях и сохранении культурного наследия, предоставляя методы и технологии для точного изучения и документирования археологических находок и исторических объектов. Методы геодезической съемки имеют решающее значение при проведении раскопок (наблюдений, разведок), исследовании местоположения артефактов и структур, а геоинформационные технологии — при обработке пространственных данных и создании цифровых и трехмерных моделей археологических объектов.

В 2023 году в рамках государственного контракта по определению границ территорий объектов археологического наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, проведены разведочные археологические исследования с использованием современных методов фиксации и геоинформационных технологий.

В ходе полевых работ с целью определения границ ОКН произведен комплекс мероприятий, включающий в себя: визуальное обследование территории, оценку технического состояния памятника и его фотофиксацию, съемку топографического плана, определение на местности характерных точек границ ОКН и фиксацию их географических координат.

В результате визуального осмотра установлено, что территория памятника занимает ровную площадку подквадратной формы на краю коренной террасы. Оборонительные укрепления первоначально были представлены одной линией вала и рва. Ныне вал фиксируется с севера, запада и с юга. Высота сохранившегося вала 1–1,5 м, ширина 6–8 м. Ров ныне прослеживается только с северной стороны. Укрепления с востока распаханы. К востоку прослеживается старое русло ручья. В силу того, что по западной части вала проложена грунтовая дорога, он здесь сильно оплыл. Южный вал сильно снивелирован в результате существующих на территории памятника загонов для скота и хозяйственных построек. Техническое состояние ОКН удовлетворительное, поверхность памятника частью задернована, большей частью занята постройками животноводческого комплекса. Кроме того, через территорию памятника проложено большое количество грунтовых дорог. Мощность слоя до 40 см.

Для определения месторасположения археологического памятника и фиксации его координат использовались методы высокоточного позиционирования, основанные на использовании спутниковых навигационных систем GPS и ГЛОНАСС. Полевые исследования проводились с использованием ГНСС-приемника и беспилотного летательного аппарата. Перед началом полета в программе DroneDeploy в режиме Standard для Maps & Model был построен маршрут облета и установлены опорные точки (маркеры) для пространственной привязки к местности. Маркеры отсняли с помощью ГНСС Leica Zeno 20 в RTK-режиме с точностью 0,03 м. Съемка БПЛА проводилась на высоте 89 м с перекрытием снимков: продольное — 75%, поперечное — 65%. Использование ГНСС-приемника и беспилотного летательного аппарата (БПЛА) позволило получить данные высот и координаты точек, а также получить фотографии территории памятника с высоким разрешением, необходимые для определения границ территории объекта археологического наследия и построения цифровой модели рельефа местности.

На основании изученных архивных данных и археологического материала, полученного в ходе натурных работ, определены границы, рассчитаны координаты границ характерных точек и параметры территории памятника «Льяшевское городище»: периметр равен 850,3 м, площадь — 52 148,52 кв. м. Городище датируется 2-й пол. XIII–XV вв. и относится к золотоордынскому периоду.

Обработка пространственных данных и 3D-визуализация территории объекта археологического наследия

Топографо-геодезические работы в полевых условиях позволили получить материалы, необходимые для обработки пространственных данных и 3D-визуализации территории объекта археологического наследия.

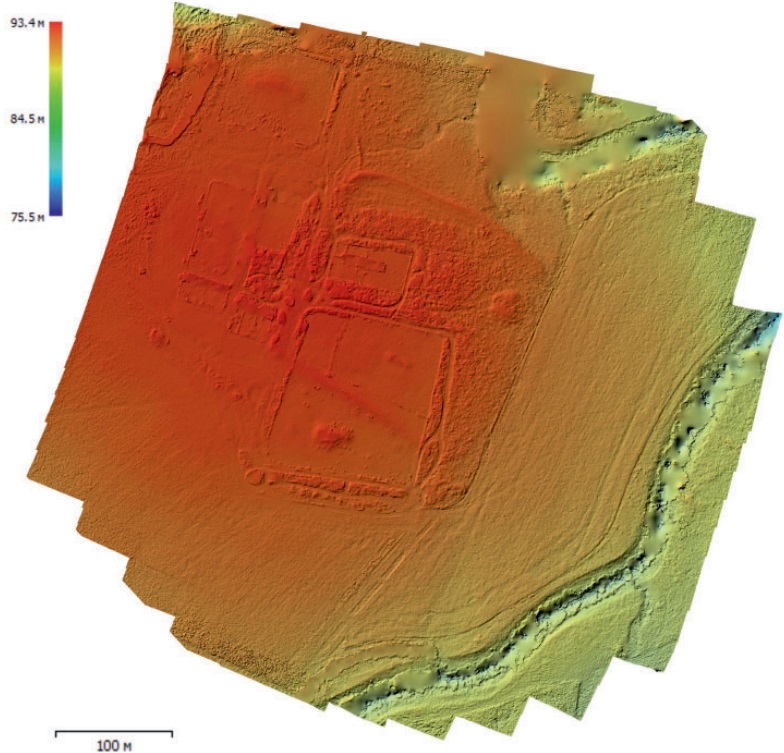

Из всего ряда полученных снимков, с учетом точности и необходимых параметров, было отобрано 158 фотографий, которые послужили основой построения карты высот, ортофотоплана и трехмерной модели рельефа местности. Фотограмметрическая обработка снимков, с использованием координат точек съемочного обоснования и положения центров проекций снимков, а также их углов и материалов привязки, осуществлялась в специальной программе Agisoft Metashape. В результате фотограмметрической обработки снимков получили плотное «облако» точек, карту высот (рис. 3), ортофотоплан — материалы, необходимые для построения топографического плана и 3D-визуализации территории объекта археологического наследия «Льяшевское городище».

Рисунок 3. Результат фотограмметрической обработки снимков (карта высот)

Данные полевых исследований и материалы фотограмметрии обработаны в среде ArGIS Pro и интегрированы в локальную базу пространственных данных. Для оформления топографического плана оцифровали ортофотоплан, а для представления поверхности в виде изолиний использовали карту высот и инструменты геообработки. Общегеографические данные (изолинии, отметки высот, растительность, водные объекты, дороги, строения) хранятся в локальной базе пространственных данных в виде классов пространственных объектов — точек, линий и полигонов.

С использованием одного из полученных классов пространственных объектов — изолинии — была построена цифровая модель рельефа (ЦМР) местности изучаемой территории. Существуют разные методы построения ЦМР. В наших исследованиях построение ЦМР выполняется на основе треугольной сетки с помощью триангуляции. Поверхность нерегулярной триангулированной сети (TIN) — это цифровой вариант отображения морфологии поверхности. Треугольники дают хорошее представление о локальной части поверхности, так как три точки со значениями z однозначно определяют плоскость в трехмерном пространстве. TIN строятся по 3D-точкам, то есть точкам, имеющим координаты x, y, z. Точки (вершины) соединяются серией ребер и формируют сеть треугольников. Ребра TIN формируют непрерывные, непересекающиеся треугольники, которые могут использоваться для определения положения линейных пространственных объектов, играющих важную роль в построении поверхностей. Входные пространственные объекты, использующиеся для создания TIN, остаются на тех же местах, где располагаются узлы и ребра TIN. Это позволяет TIN сохранить точность входных данных при одновременном моделировании значений, расположенных между известными точками. Поверхность нерегулярной триангулированной сети (TIN) была создана из пространственных объектов, как уже упоминалось, на основе изолиний, построенных в характерных местах рельефа местности, а также с учетом водных объектов и других объектов, влияющих на построение модели.

Полученную модель использовали в качестве поверхности для размещения объектов территории памятника в трехмерном виде (рис. 4). На цифровую модель рельефа наложили ортофотоплан для более реалистичного отображения местности. Построение трехмерных моделей объектов, в том числе объектов инфраструктуры, выполняли разными способами. Например, для хозяйственных построек создали объекты-мультипатчи и трехмерные модели. Объект-мультипатч — это специальный тип геометрии, разработанный для представления оболочки 3D-объекта в ArcGIS Pro. После преобразования контуров сооружений в объекты-мультипатчи с указанием их размеров добавили детали формы крыши и применили готовые изображения текстур и фотографии строений к зданиям, чтобы сделать их максимально реалистичными. Также, воспользовавшись инструментами и библиотекой SketchUp, создали и выбрали соответственно трехмерные модели для таких объектов, как отдельные строения, загоны для скота, автомобили, домашние животные. Для отображения в трехмерном виде отдельных инженерных коммуникаций и объектов инфраструктуры — дорог, линий электропередач, ограждений с сохранением высоты и длины линейных объектов — воспользовались 3D-стилями, встроенными в ArcGIS Pro. Для полигональных водных объектов использовали символ — 3D-заливку, имитирующую водный объект, а для класса пространственных объектов — растительность, используя инструменты геообработки, создали произвольно расположенные точки в границах слоя, и применили 3D-символы деревьев с указанием их средней высоты в метрах.

Рисунок 4. Пространственная 3D-визуализация территории объекта археологического наследия Льяшевское городище и 3D-реконструкция валов

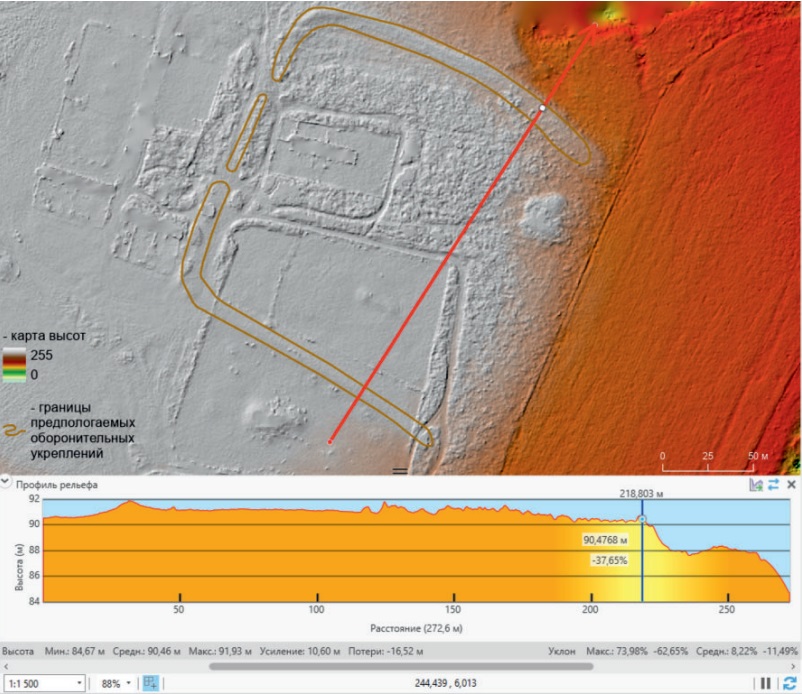

Кроме того, инструментами геообработки выполнена 3D-реконструкция оборонительных сооружений существовавшего укрепленного поселения (рис. 4). Для этого картографический материал архивных исследований привязали по опорным точкам к ортофотоплану, имеющему пространственную привязку. Далее путем оцифровки архивного картографического материала создали класс пространственных объектов, содержащий границы валов оборонительного сооружения. Предположительные очертания границ ранее существовавшего оборонительного сооружения добавлены в трехмерную модель. Сравнение результата реконструкции валов и их современного состояния выполняется с использованием интерактивного инструмента построения профиля рельефа в момент работы с объектом и в любой точке цифровой модели территории памятника. Профиль рассчитывается по значениям поверхности высот, позволяя оценить изменения и степень разрушения валов за произошедшие 150 лет (рис. 5).

Рисунок 5. Построение интерактивного профиля на выбранном участке оборонительного сооружения

Видно, что с течением времени в результате ведения хозяйственной деятельности на территории памятника оборонительные сооружения практически полностью уничтожены. Остатки сохранившегося вала заметны на западе и северо-западе территории памятника, ров неотчетливо прослеживается только с северной стороны.

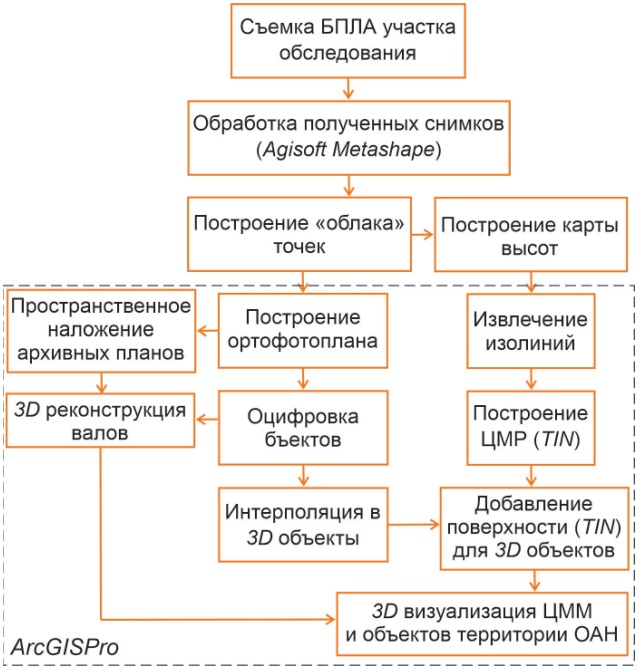

Так, отработанные алгоритмы использования геодезических и геоинформационных технологий в археологических исследованиях позволили получить цифровую модель рельефа, трехмерные модели объектов местности и реконструкцию оборонительных сооружений (валов), которые ранее функционировали и стали археологическими (рис. 6).

Рисунок 6. Алгоритм построения цифровой модели рельефа местности и 3D-визуализации объектов, находящихся на территории археологического памятника

В ходе предпринятых работ выполнены следующие технологические операции, порядок которых будет представлен в качестве основных пунктов методических рекомендаций по созданию пространственной 3D-визуализации территории археологического объекта:

- сбор и анализ материала об исторической (археологической) изученности объекта археологического наследия;

- геодезические измерения и съемка беспилотным летательным аппаратом;

- фотограмметрическая обработка снимков;

- пространственное наложение архивных планов на современную топографическую основу;

- определение границ и фиксация координат границ характерных точек территории объекта археологического наследия «Льяшевское городище»;

- построение цифровой модели рельефа территории объекта археологического наследия;

- построение 3D-моделей объектов и пространственная 3D-визуализация поверхности рельефа территории Льяшевского городища;

- 3D-реконструкция и сравнительный анализ оборонительных сооружений (валов).

Выполненная таким образом 3D-визуализация территории и объектов археологического памятника «Льяшевское городище», а также 3D-реконструкция его оборонительных сооружений дает возможность исследователям увидеть разрушенные объекты в виртуальном цифровом представлении. Полученные материалы о состоянии археологического памятника можно использовать для дальнейших исследований и выполнения мероприятий по сохранению историко-культурного наследия.

Ссылки на источники, используемые в статье, были удалены. Библиография доступна в оригинальной публикации.

Авторы статьи: Сайфутдинова Гузель Маратовна, Яранцева Наталья Станиславовна, Овечкина Людмила Викторовна, все — Институт археологии им. А. Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан, город Казань, Россия.

Опубликовано в журнале «Археология Евразийских степей» № 2, 2025.